公演情報詳細

日程詳細

2009年1月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3 | |||||||

| 昼の部夜の部 | 11:0016:00 | ||||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

| 昼の部夜の部 | 11:00貸切 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |

| 昼の部夜の部 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |

| 昼の部夜の部 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 |

| 25 | 26 | 27 | |||||

| 昼の部夜の部 | 11:0016:00 | 11:0016:00 | 11:0016:00 |

2009年1月

| 昼の部 | 夜の部 | |

|---|---|---|

| 3 (土) |

11:00 | 16:00 |

| 4 (日) |

11:00 | 貸切 |

| 5 (月) |

11:00 | 16:00 |

| 6 (火) |

11:00 | 16:00 |

| 7 (水) |

11:00 | 16:00 |

| 8 (木) |

11:00 | 16:00 |

| 9 (金) |

11:00 | 16:00 |

| 10 (土) |

11:00 | 16:00 |

| 11 (日) |

11:00 | 16:00 |

| 12 (月) |

11:00 | 16:00 |

| 13 (火) |

11:00 | 16:00 |

| 14 (水) |

11:00 | 16:00 |

| 15 (木) |

11:00 | 16:00 |

| 16 (金) |

11:00 | 16:00 |

| 17 (土) |

11:00 | 16:00 |

| 18 (日) |

11:00 | 16:00 |

| 19 (月) |

11:00 | 16:00 |

| 20 (火) |

11:00 | 16:00 |

| 21 (水) |

11:00 | 16:00 |

| 22 (木) |

11:00 | 16:00 |

| 23 (金) |

11:00 | 16:00 |

| 24 (土) |

11:00 | 16:00 |

| 25 (日) |

11:00 | 16:00 |

| 26 (月) |

11:00 | 16:00 |

| 27 (火) |

11:00 | 16:00 |

演目と配役

昼の部

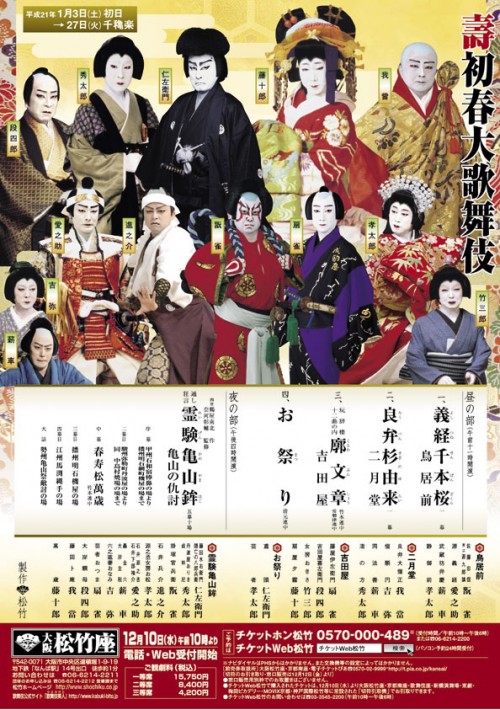

一、義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)

鳥居前

| 佐藤忠信実は源九郎狐 源義経 武蔵坊弁慶 静御前 | 翫雀 愛之助 薪車 孝太郎 |

二、良弁杉由来(ろうべんすぎのゆらい)

二月堂

| 良弁大僧正 僧順円 同法善 渚の方 | 我當 吉弥 薪車 秀太郎 |

三、玩辞楼十二曲の内 廓文章(くるわぶんしょう)

吉田屋

| 藤屋伊左衛門 吉田屋喜左衛門 女房おきさ 扇屋夕霧 | 扇雀 段四郎 竹三郎 藤十郎 |

四、お祭り(おまつり)

| 鳶頭 芸者 | 仁左衛門 孝太郎 |

夜の部

通し狂言 霊験亀山鉾(れいげんかめやまほこ)

亀山の仇討

| 序 幕 二幕目 中幕 三幕目 四幕目 大 詰 | 甲州石和宿棒鼻の場より 播州明石網町機屋の場まで 駿州弥勒町丹波屋の場より 同 中島村焼場の場まで 春寿松萬歳 播州明石機屋の場 江州馬渕縄手の場 勢州亀山祭敵討の場 |

| 藤田水右衛門/隠亡の八郎兵衛 丹波屋おりき/貞林尼 掛塚官兵衛 石井兵介 源之丞女房お松 石井源之丞/石井下部袖介 轟金六/大岸主税 六之進妻おなみ 芸者おつま 大岸頼母/仏作介 藤田ト庵 萬歳 | 仁左衛門 秀太郎 翫雀 進之介 孝太郎 愛之助 薪車 吉弥 扇雀 段四郎 我當 藤十郎 |

みどころ

昼の部

一、義経千本桜(よしつねせんぼんざくら) 鳥居前

兄の源頼朝に謀反の疑いをかけられた義経は、都落ちを余儀なくされ西国へと向かい、伏見稲荷に辿り着きます。ここへ、義経を追って来た愛妾の静御前と武蔵坊弁慶がやって来ますが、静御前は同行を許されず、義経から初音の鼓を渡され、ひとり残されてしまいます。そこへ鎌倉方の追手の早見藤太が現れ、静を引っ立てようとするところ、佐藤忠信が駆けつけ、静を助けます。実は忠信は狐の化身でこれを見ていた義経は忠信を褒め称え、源九郎義経の名前と鎧を与え、静の守護を命じるのでした。

忠信の荒事の演技や、本性を見せる引っ込みでの「狐六方」が見どころで、翫雀が初役で勤めます。

二、良弁杉由来(ろうべんすぎのゆらい) 二月堂

東大寺の良弁大僧正が、二月堂へ礼拝に訪れます。良弁は幼少の頃、大鷲に攫われ、二月堂傍らの杉の大木に落とされたのでした。そこで良弁は「鷲に攫われた幼子を探しています」と書かれた貼紙を見つけ、その主を探しますが、みすぼらしい老婆の他に人影はありません。貼紙の主はその老婆、渚の方自身と言うので、話を聞くと、もとは高貴の奥方であったが、三十年前に我が子を失って以来、正気を失いながらも諸国を彷徨う日々を送っていたとのこと。互いを母子と知った二人は共に涙に暮れるのでした。

我當の良弁、秀太郎の渚の方という配役で、いつの世も変わりない親子の情愛を描いた物語をご高覧いただきます。

三、玩辞楼十二曲の内 廓文章(くるわぶんしょう) 吉田屋

大店の若旦那、藤屋伊左衛門は、扇屋の遊女、夕霧のもとに通いつめ、身上をつぶしてしまったことから、実家から勘当を受けた身。しかし、紙で作った着物〝紙衣〟を着るほどに落ちぶれてもなお、豪商の若旦那らしい気概は失っていません。年の瀬も迫る大坂。吉田屋夫婦の厚意で扇屋の座敷に通された伊左衛門が、夕霧と再会を果たすところへ、勘当が晴れたと吉報が届き、二人は無事めでたく新春を迎えることが出来るのでした。

初世鴈治郎が選定した「玩辞楼十二曲」のひとつで、情緒あふれる傑作です。扇雀の伊左衛門、藤十郎の夕霧で上方和事の醍醐味をご堪能ください。

四、お祭り(おまつり)

山王祭からほろ酔い気分で帰ってきた、いなせな鳶頭と粋な芸者が、賑やかな祭囃子を背景に踊り出します。

仁左衛門の鳶頭と孝太郎の芸者で、江戸っ子が大好きなお祭りを題材にした清元舞踊を、華やかに盛り上げます。

夜の部

通し狂言 霊験亀山鉾(れいげんかめやまほこ) 亀山の仇討

藤田水右衛門は石井右内との立会いに敗れた腹いせに、石井右内を闇討ちで殺し「鵜の丸」の一巻という秘書を奪います。そして敵討ちにやってきた石井家の人々―右内の弟兵介、養子の源之丞、家来の轟金六、源之丞と恋仲の芸者おつま等を卑怯な手を使って次々と返り討ちにしていきます。最後には曾我祭りの鉾が取り囲む亀山城下で大岸頼母の助けを借り、石井の一族であるお松、源次郎、下部袖介らが水右衛門を討ち、本懐を遂げます。

四世鶴屋南北の仇討物の最高傑作と言われる『霊験亀山鉾』。初演は文政5(1822)年ですが、上演はこれまでにわずか数回しかなく、関西では77年振りというまさに幻の復活狂言です。

本作の題材である「亀山の仇討」は「忠臣蔵」の元になった赤穂浪士の吉良家討ち入りの前年に起きた実際の出来事で古来、芝居に小説にと数多く脚色されていますが、なかでも名作とされているのが、この『霊験亀山鉾』です。

もともと南北の作品は悪役なのに色気もある「悪の美学」が真骨頂です。この作品でも主人公・藤田水右衛門の徹底した冷血漢ぶりが、かえって不思議な魅力を漂わせており、序幕から敵討ちにやってきた石井家の人々を、権謀術策の限りをつくし次々と返り討ちにしていく水右衛門の非情さがこのお芝居の大きなみどころになります。

また、今回の上演の中心となる二幕目の「丹波屋」から「中島村」には、水右衛門の行方を捜す源之丞とおつまの前に謎の男・八郎兵衛が現れます。この八郎兵衛と水右衛門が瓜二つという奇抜な設定、八郎兵衛の正体が顕れるどんでん返し。また燃え盛る火の中、棺桶を破って水右衛門が現れる衝撃的な場面など南北の芝居の特色が十分に出た一幕となっています。

ほかにも、水右衛門の実父卜庵が石井家の者に自ら進んで討たれて合敵(お互い敵同士)となりますが、この時水右衛門が初めて人間らしい感情を見せて親の死を嘆く展開など、みどころ豊富な話題作です。

水右衛門と八郎兵衛の二役に仁左衛門、実父・卜庵に我當、貞林尼と丹波屋おりきに秀太郎、大岸頼母に段四郎、掛塚官兵衛に翫雀、おつまに扇雀、石井兵介に進之介、お松に孝太郎、源之丞と袖介の二役に愛之助らの顔ぶれでご堪能ください。

また、中幕では、藤十郎による『春寿松萬歳』をご高覧頂きます。お正月にふさわしい華やかな舞踊で、新春を賑やかに寿ぎます。

続きを読む