公演情報詳細

料金(税込)

- 1等席12,600円

- 2等席8,400円

- 3階A席4,200円

- 3階B席2,520円

- 1階桟敷席13,650円

演目と配役

昼の部

一、番町皿屋敷(ばんちょうさらやしき)

| 青山播磨 放駒四郎兵衛 腰元お仙 並木長吉 柴田十太夫 渋川後家真弓 腰元お菊 | 松緑 猿弥 松也 薪車 亀蔵 家橘 芝雀 |

二、歌舞伎十八番の内 勧進帳(かんじんちょう)

| 武蔵坊弁慶 富樫左衛門 亀井六郎 片岡八郎 駿河次郎 常陸坊海尊 源義経 | 海老蔵 菊之助 男女蔵 猿弥 段治郎 市蔵 芝雀 |

三、弁天娘女男白浪(べんてんむすめめおのしらなみ)

浜松屋見世先より

稲瀬川勢揃いまで

| 弁天小僧菊之助 南郷力丸 忠信利平 赤星十三郎 浜松屋伜宗之助 鳶頭清次 浜松屋幸兵衛 日本駄右衛門 | 菊之助 松緑 男女蔵 松也 梅枝 團蔵 家橘 左團次 |

夜の部

一、時今也桔梗旗揚(ときはいまききょうのはたあげ)

本能寺馬盥の場

愛宕山連歌の場

| 武智光秀 小田春永 園生の局 安田作兵衛 連歌師丈巴 光秀妹桔梗 四王天但馬守 光秀妻皐月 | 松緑 海老蔵 春猿 薪車 寿猿 松也 亀蔵 芝雀 |

二、新歌舞伎十八番の内 船弁慶(ふなべんけい)

| 静御前/平知盛の霊 源義経 舟人岩作 舟人浪蔵 舟長三保太夫 武蔵坊弁慶 | 菊之助 梅枝 松也 萬太郎 亀蔵 團蔵 |

三、義経千本桜(よしつねせんぼんざくら)

川連法眼館

市川海老蔵宙乗り狐六方相勤め申し候

| 佐藤忠信/忠信実は源九郎狐 源義経 亀井六郎 駿河次郎 静御前 | 海老蔵 段治郎 猿弥 男女蔵 笑三郎 |

みどころ

昼の部

一、番町皿屋敷(ばんちょうさらやしき)

満開の桜を見物に来た旗本の青山播磨は、かねてから犬猿の仲である町奴たちと出くわし、喧嘩を始めました。そこへ、伯母の眞弓が現れ、播磨を諫めます。喧嘩に明け暮れる播磨に、眞弓は縁談を勧めますが、恋仲の腰元お菊を想う播磨にはその気は全くありません。しかし、縁談の噂を聞いたお菊は、播磨の本心が気になって仕方がない様子。その心を確かめるために、お菊は青山家の家宝である皿をわざと割ってしまいます…。岡本綺堂作の新歌舞伎の代表的な演目であり、大正5年の初演以来、上演を重ねる人気狂言のひとつで、今回は青山播磨に初役の松緑、腰元お菊には芝雀と楽しみな顔合わせです。

二、歌舞伎十八番の内 勧進帳(かんじんちょう)

兄頼朝との不和により、都落ちを余儀なくされた義経は、弁慶をはじめ、わずかな家臣とともに、山伏一行に姿を変え、奥州平泉を目指しますが、その道中、安宅の関で富樫左衛門による詮議を受けます。富樫は一行が義経たちと分かりながらも、弁慶の主君を思う気持ちに心をうたれ、関所の通過を許します。弁慶は富樫の情けに感謝しながら、奥州への道を急ぐのでした。能の『安宅』を題材にした舞踊劇で、随所に見せ場を散りばめた歌舞伎の代表的な作品です。豪快さと智略を併せ持つ弁慶を海老蔵が襲名後初めて勤め、菊之助の颯爽とした富樫、そして、芝雀の気品ある義経が揃う見逃せない一幕です。

三、弁天娘女男白浪(べんてんむすめめおのしらなみ)

呉服屋浜松屋に美しい娘とそのお供の若党が訪れます。ふたりは万引きしたと見せかけて、店から金を強請ろうとします。実は、ふたりの正体は、盗賊の弁天小僧と、仲間の南郷力丸だったのです。この騒ぎをひとりの侍が収めますが、その正体は白浪(盗賊)の五人男の頭領、日本駄右衛門でした。悪事に悪事を重ねて世間の注目を集めた五人男でしたが、揃ったところを捕手に追われて...。弁天が本性を顕す「知らざあ言って聞かせやしょう」をはじめ、黙阿弥の名せりふが満載の舞台。菊之助の弁天に、松緑の南郷、そして左團次の駄右衛門と、充実した舞台が期待されます。

夜の部

一、時今也桔梗旗揚(ときはいまききょうのはたあげ)

武智(明智)光秀が、主君小田春永(信長)に馬を洗う盥で酒を飲まされるところから、「馬盥」の通称でもおなじみの四世鶴屋南北作による演目です。春永は天下統一に向けて、毛利攻めのため、中国地方に赴く途中、京・本能寺に立ち寄ります。以前から光秀を疎ましく思っていた春永ですが、家臣の取り成しもあり、光秀の目通しを許します。参上した光秀に、春永は真柴久吉(秀吉)が献上した馬盥で酒を飲めと強要し、挙句の果てには久吉の配下になれと言い出す始末。光秀は屈辱に耐えながら、酒を飲み干し、宿所のある愛宕山に戻っていきます…。忍耐と執念の光秀を松緑が初役で勤め、海老蔵の春永、芝雀の皐月という好配役でご覧頂きます。

二、新歌舞伎十八番の内 船弁慶(ふなべんけい)

兄の頼朝に疎まれ、都を追われた義経は、九州へ落ち行く途中、摂津国大物浦に辿り着きます。義経は、ここまで帯同してきた愛妾の静御前と別れ、弁慶ら家臣と共に船出をしますが、そこへ、平家の武将・平知盛の霊が現れ、義経一行に襲いかかります...。能の『船弁慶』を題材にした「松羽目物」で、格調高く荘重な舞踊劇として有名な作品です。前半は、義経との別れを余儀なくされる静御前の哀しみを込めた舞、後半は、船出した義経一行を苦しめる平知盛の霊の迫力が大きなみどころで、ひとりで男と女、静と動を踊り分ける屈指の大曲です。昨年9月、厳島神社での公演で好評を得た菊之助が本公演では初めて挑む話題の舞台です。

三、義経千本桜(よしつねせんぼんざくら) 川連法眼館

『義経千本桜』の四段目の最終部分にあたることから、通称「四の切」とも呼ばれ、義太夫狂言の代表作のひとつとして、おなじみの演目です。静御前を守護して、義経のいる吉野にたどり着いた佐藤忠信ですが、もう一人、自分を名乗る武士が先に訪ねていました。不審がる静御前が問い詰めると、忠信は実は自分が狐であることを明かします。義経が静と伏見で別れた時に与えていた初音の鼓の皮がこの狐の両親のものだったのです。親を慕う狐に、義経は…。今回は、市川海老蔵が初役で狐忠信を勤めますが、市川猿之助の指導を得て、見ごたえのある一幕をご覧に入れます。

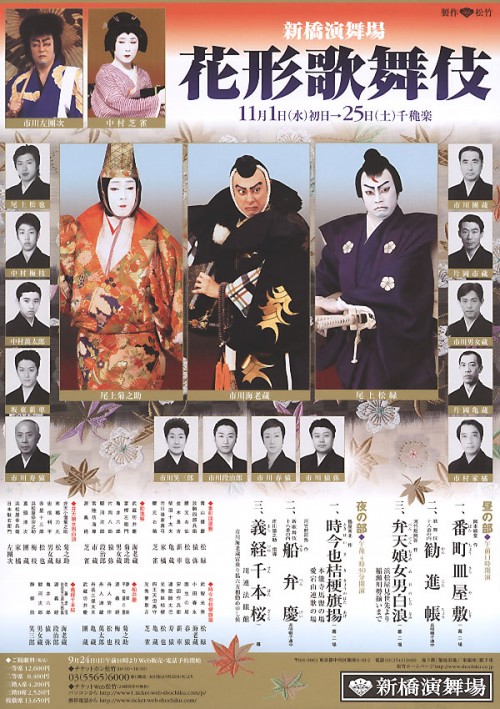

錦秋の新橋演舞場を飾る「花形歌舞伎」は、尾上松緑、尾上菊之助、市川海老蔵を中心とした華やかな顔ぶれに、ベテランの市川左團次、中村芝雀も加わり、昼夜ともに、魅力あふれる演目・配役で、歌舞伎のもつ醍醐味を余すところなくお届けします。

この秋の劇界の話題をさらう「花形歌舞伎」をどうぞ心ゆくまでお楽しみ下さい。

続きを読む