公演情報詳細

新春浅草歌舞伎 |

当公演は終了いたしました。

2011年1月2日(日)~26日(水)

劇場:浅草公会堂

日程詳細

2011年1月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |

| 第1部第2部 | 11:0015:00 | 11:0015:00 | 11:0015:00 | 11:0015:00 | 11:0015:00 | 11:0015:00 | 11:0015:00 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |

| 第1部第2部 | 11:00☆ | -15:00 | 11:0015:00 | 11:0015:00 | 11:0015:00 | 11:0015:00 | 11:0015:00 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |

| 第1部第2部 | 11:0015:00 | 11:00- | -15:00 | 11:0015:00 | 11:0015:00 | 11:0015:00 | 11:0015:00 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | ||||

| 第1部第2部 | 11:0015:00 | 11:0015:00 | 11:0015:00 | 11:0015:00 |

2011年1月

| 第1部 | 第2部 | |

|---|---|---|

| 2 (日) |

11:00 | 15:00 |

| 3 (月) |

11:00 | 15:00 |

| 4 (火) |

11:00 | 15:00 |

| 5 (水) |

11:00 | 15:00 |

| 6 (木) |

11:00 | 15:00 |

| 7 (金) |

11:00 | 15:00 |

| 8 (土) |

11:00 | 15:00 |

| 9 (日) |

11:00 | ☆ |

| 10 (月) |

- | 15:00 |

| 11 (火) |

11:00 | 15:00 |

| 12 (水) |

11:00 | 15:00 |

| 13 (木) |

11:00 | 15:00 |

| 14 (金) |

11:00 | 15:00 |

| 15 (土) |

11:00 | 15:00 |

| 16 (日) |

11:00 | 15:00 |

| 17 (月) |

11:00 | - |

| 18 (火) |

- | 15:00 |

| 19 (水) |

11:00 | 15:00 |

| 20 (木) |

11:00 | 15:00 |

| 21 (金) |

11:00 | 15:00 |

| 22 (土) |

11:00 | 15:00 |

| 23 (日) |

11:00 | 15:00 |

| 24 (月) |

11:00 | 15:00 |

| 25 (火) |

11:00 | 15:00 |

| 26 (水) |

11:00 | 15:00 |

演目と配役

第1部

お年玉〈年始ご挨拶〉

一、三人吉三巴白浪(さんにんきちさともえのしらなみ)

| 序 幕 二幕目 大 詰 | 大川端庚申塚の場 巣鴨吉祥院本堂の場 裏手墓地の場 元の本堂の場 本郷火の見櫓の場 浄瑠璃「初櫓噂高音」 |

| お嬢吉三 お坊吉三 伝吉娘おとせ 手代十三郎 和尚吉三 | 中村 七之助 市川 亀治郎 坂東 新悟 中村 亀鶴 片岡 愛之助 |

二、猿翁十種の内 独楽(こま)

| 独楽売萬作 | 市川 亀治郎 |

第2部

お年玉〈年始ご挨拶〉

一、壺坂霊験記(つぼさかれいげんき)

| 座頭沢市 女房お里 | 片岡 愛之助 中村 七之助 |

二、猿之助四十八撰の内 黒手組曲輪達引(くろてぐみくるわのたてひき)

忍岡道行より

三浦屋裏手水入りまで

浄瑠璃「忍岡恋曲者」

市川亀治郎三役早替りにて相勤め申し候

| 番頭権九郎 牛若伝次 花川戸助六 三浦屋揚巻 同 新造白玉 白酒売新兵衛 三浦屋女房お仲 鳥居新左衛門 紀伊国屋文左衛門 | 市川 亀治郎 中村 七之助 市川 春猿 市川 寿猿 市川 笑三郎 中村 亀鶴 片岡 愛之助 |

みどころ

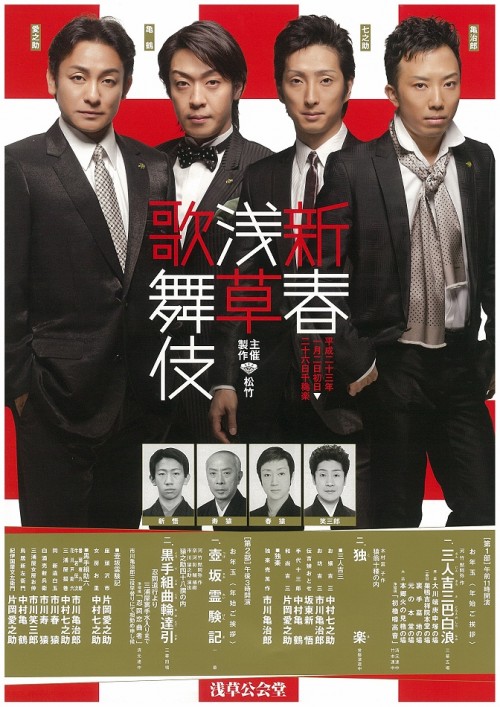

2011年の浅草の新春を彩る“新春浅草歌舞伎”!

今回も市川亀治郎、片岡愛之助、中村七之助、中村亀鶴という顔ぶれで新春にふさわしい、

心浮き立つ演目を上演いたします。

“新春浅草歌舞伎”恒例の「お年玉〈年始ご挨拶〉」では、舞台上より出演者が交替で、新年のご挨拶をいたします。

正月の風情溢れる浅草で、若さと熱気がいっぱいの"新春浅草歌舞伎"を皆様お見逃しのなきよう、ご来場を心よりお待ち申し上げております!

第1部

『三人吉三巴白浪(さんにんきちさともえのしらなみ)』は "吉三"という同じ名を持つ三人の盗賊が、数奇な運命により複雑に絡み合う世話狂言です。女装の盗賊お嬢吉三、御家人崩れの盗賊お坊吉三、所化上がりの盗賊和尚吉三が、節分の夜に義兄弟の契りを結ぶところから物語は始まります。「月もおぼろに白魚の…」をはじめ、数々の名せりふで有名な黙阿弥の名作をご堪能ください。

『独楽(こま)』は江戸時代の物売りの風俗を写した楽しさ溢れる舞踊です。独楽売萬作が独楽の由来を語りながら曲芸を披露するのがみどころで、次第に萬作自身が独楽となり、刀渡りや百廻りを軽やかに見せていきます。

第2部

明治時代に人形浄瑠璃として初演された『壺坂霊験記(つぼさかれいげんき)』は、夫婦の深い情愛を描いた物語です。病気を患い盲目となった座頭沢市が、女房お里による献身と愛の深さから観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)の功徳を受けます。夫婦愛という普遍的な題材を通しての感動的な結末に心が温まります。

『黒手組曲輪達引(くろてぐみくるわのたてひき)』は歌舞伎十八番『助六』に想を得た作品です。父の仇を探す花川戸助六、助六と恋仲の三浦屋揚巻、助六を蔭から見守る紀伊国屋文左衛門、揚巻に横恋慕する鳥居新左衛門が入り乱れ、華やかな世界を繰り広げます。助六役者の三役早替りとともに、大詰の水入りは実に22年ぶりの上演です。

続きを読む