【歌舞伎いろは】は歌舞伎の世界、「和」の世界を楽しむ「歌舞伎美人」の連載、読み物コンテンツのページです。「俳優、著名人の言葉」「歌舞伎衣裳、かつらの美」「劇場、小道具、大道具の世界」「問題に挑戦」など、さまざまな分野の読み物が掲載されています。

こころを映す 歌舞伎の舞台

|

||

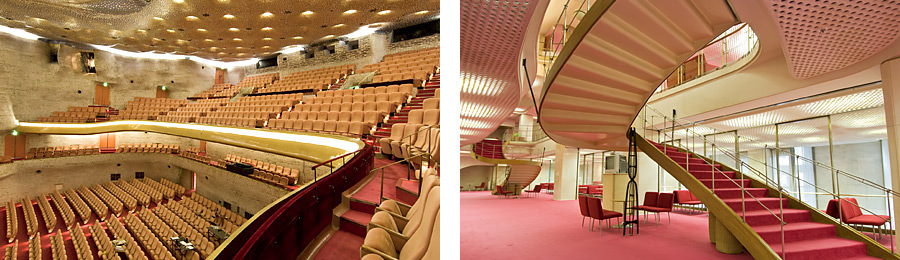

曲線デザインで統一された客席を照らすのは、柔らかな光を放つ間接照明と窪みに設置したダウンライト。 |

階段の美しいカーブも装飾のひとつ。ロビーの天井は、白の石膏の孔のあいたボードを吊って、照明を露出させない、というこだわりの設計。 |

|

学術的にも価値の高い建築

|

建物の規模は、地下5階地上8階建て。8階の一部に国際会議場及びその附属室を配置した他は、おおむね建物は平面的にも立体的にも二分されていて、 一方が会社の事務用部分、他方が劇場部分になっています。

この建物は著名な建築家である村野藤吾氏による設計で、昭和を代表する名建築物と言われています。外壁には淡紅色の万成石、劇場内は白大理石の床というように、天然石をふんだんに使ったぜいたくな造り。劇場客席に昇る大階段、螺旋階段には赤い絨毯が敷かれ豪華な雰囲気を醸し出し、螺旋階段とその手摺りには細めのステンレススチールが使われ、カーブが際立つ繊細な美しさを見せています。

劇場の中は壁も天井も全て曲面で構成され、壁面はガラスタイルのモザイクで、ところどころに散りばめた金やコバルトが鮮やか。硬質の石膏をコバルトブルーに着色した天井には二万枚と言われるアコヤ貝が貼ってあり、他の劇場には無い独特の幻想的な雰囲気を生み出しています。

1階客席は、傾斜があまりない前方は前席の人の頭に視線が遮られないように交互に並べるなど、「それぞれの席から舞台への目線」が丁寧に検証されています。また、舞台から2階席の最後列までの距離が31mなので2階席も臨場感たっぷり。個性的な馬蹄形をした中2階の「GC(グランドサークル)」は座った時の目線の高さがほどよく、全席両肘付きでゆったり観劇できるのでとても人気が高いそうです。

撮影・取材した日はオペラ公演の合間の稽古予備日。撮影した客席の写真には演出家が使う机が映っています。この日、団体の見学者と一緒になりましたが、学術的にも見どころがいっぱいあるこの建物は、休演日には多くの見学の申し込みがあるそうです。

平成 劇場獨案内

バックナンバー

-

大阪松竹座

7月に大歌舞伎が上演される道頓堀の大阪松竹座。大正12年竣工の初代の建物は近代建築史上に残る名建築と言われ、道頓堀のシンボルとして親しまれていました。

-

博多座

6月に大歌舞伎が上演される博多座を取材。福岡空港、JR博多駅から地下鉄で直通の中洲川端駅に直結。遠方からのアクセスも快適、大変恵まれた立地です。

-

Bunkamuraシアターコクーン

今回は、6月の『渋谷・コクーン 歌舞伎第十二弾 盟三五大切(かみかけてさんごたいせつ)』の後、7月から半年、改修のための長期の休業に入るBunkamuraのシアターコクーンを取材しました。

-

旧金毘羅大芝居(金丸座)

国の重要文化財に指定された、現存する最古の芝居小屋旧金毘羅大芝居(金丸座)。歌舞伎界の春の風物詩「四国こんぴら歌舞伎大芝居」は4月9日(土)に初日を迎えます。

-

京都四條南座

歌舞伎発祥の地といわれる京の、四条河原付近に芝居街が誕生したのは元和年間(1615~1623年)。その元和以来の大変由緒ある劇場、南座の魅力をご紹介します。

-

初春を祝い賑わう 浅草公会堂

「新春浅草歌舞伎」が上演される浅草公会堂を取材しました。「新春浅草歌舞伎」はお正月の浅草の風物詩。浅草の人々の心意気に支えられ、育まれ、年を重ねてきました。

-

日生劇場

今回は「十二月大歌舞伎」が上演される日生劇場。立地は皇居にほど近く、日比谷通りに面した一等地。著名な建築家である村野藤吾設計の建物は学術的にも貴重なものです。観劇の際にはぜひ劇場にもご注目ください。

-

大阪平成中村座

新連載の第1回は2010年10月、11月に大阪城西の丸庭園内に出現した仮設劇場、大阪平成中村座を取材。舞台後方を上演中に開けて大阪城や庭園の緑を借景とする演出が大きな話題を呼んでいます。