公演情報詳細

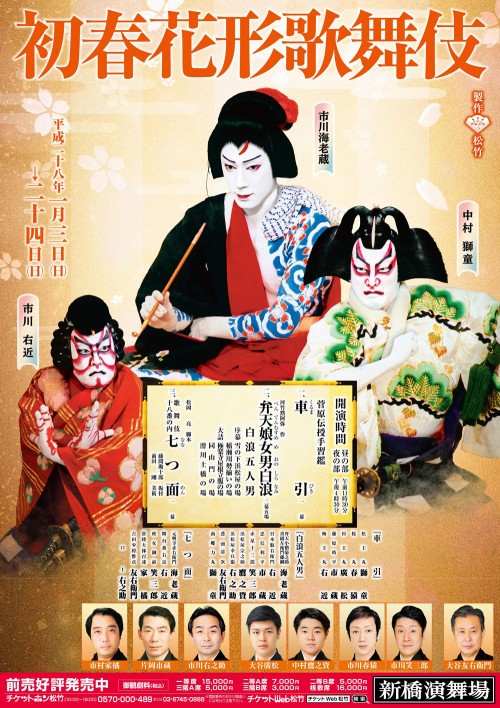

初春花形歌舞伎 |

当公演は終了いたしました。

2016年1月3日(日)~24日(日)

劇場:新橋演舞場

料金(税込)

- 一等席15,000円

- 二等A席7,000円

- 二等B席5,000円

- 三階A席5,000円

- 三階B席3,000円

- 桟敷席16,000円

日程詳細

2016年1月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

| 昼の部夜の部 | 11:3016:30 | 11:3016:30 | 11:3016:30 | 11:3016:30 | 11:30- | 11:3016:30 | 11:3016:30 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |

| 昼の部夜の部 | 11:3016:30 | 11:30- | 11:3016:30 | 11:3016:30 | 11:30- | 11:3016:30 | 11:3016:30 |

| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |

| 昼の部夜の部 | 11:3016:30 | 11:30- | 11:3016:30 | 11:3016:30 | 11:30- | 11:3016:30 | 11:3016:30 |

| 24 | |||||||

| 昼の部夜の部 | 11:3016:30 |

2016年1月

| 昼の部 | 夜の部 | |

|---|---|---|

| 3 (日) |

11:30 | 16:30 |

| 4 (月) |

11:30 | 16:30 |

| 5 (火) |

11:30 | 16:30 |

| 6 (水) |

11:30 | 16:30 |

| 7 (木) |

11:30 | - |

| 8 (金) |

11:30 | 16:30 |

| 9 (土) |

11:30 | 16:30 |

| 10 (日) |

11:30 | 16:30 |

| 11 (月) |

11:30 | - |

| 12 (火) |

11:30 | 16:30 |

| 13 (水) |

11:30 | 16:30 |

| 14 (木) |

11:30 | - |

| 15 (金) |

11:30 | 16:30 |

| 16 (土) |

11:30 | 16:30 |

| 17 (日) |

11:30 | 16:30 |

| 18 (月) |

11:30 | - |

| 19 (火) |

11:30 | 16:30 |

| 20 (水) |

11:30 | 16:30 |

| 21 (木) |

11:30 | - |

| 22 (金) |

11:30 | 16:30 |

| 23 (土) |

11:30 | 16:30 |

| 24 (日) |

11:30 | 16:30 |

演目と配役

昼の部

菅原伝授手習鑑

一、車引(くるまびき)

| 松王丸 桜丸 杉王丸 藤原時平 梅王丸 | 獅童 春猿 廣松 市蔵 市川右近 |

河竹黙阿弥 作

二、弁天娘女男白浪(べんてんむすめめおのしらなみ)

白浪五人男

| 序幕 大詰 | 雪の下浜松屋の場 稲瀬川勢揃いの場 極楽寺屋根立腹の場 同 山門の場 滑川土橋の場 |

| 弁天小僧菊之助/青砥左衛門藤綱 日本駄右衛門 忠信利平 赤星十三郎 浜松屋宗之助 浜松屋幸兵衛 鳶頭清次 南郷力丸 | 海老蔵 市川右近 市蔵 笑三郎 鷹之資 右之助 友右衛門 獅童 |

松岡亮 脚本

三、歌舞伎十八番の内 七つ面(ななつめん)

| 元興寺赤右衛門 舞台番右近 班女御前 常陸大掾百連 吉田少将惟貞 口上 | 海老蔵 市川右近 笑三郎 家橘 友右衛門 右之助 |

夜の部

みどころ

昼の部

一、車引(くるまびき)

菅丞相の舎人梅王丸と斎世親王の舎人桜丸は、互いの主人を追い落とした藤原時平への恨みを晴らそうと、時平の乗る牛車に襲い掛かります。それを止めたのは時平の舎人松王丸。実は松王丸と梅王丸、桜丸は三つ子の兄弟ですが、今は敵味方に分かれて奉公をしているのです。やがて牛車の中から現れた時平の威光に、梅王丸と桜丸は身をすくめ、その場を後にするのでした。

歌舞伎の様式美で彩られた一幕。豪快な荒事の魅力をご堪能ください。

二、弁天娘女男白浪(べんてんむすめめおのしらなみ)

浜松屋に武家の娘と供侍が婚礼の品を選びにやってきますが、娘は万引をしたとの疑いをかけられ打ち据えられます。ところがこれは店の者の誤りだったことがわかり、供侍の求めに応じて浜松屋幸兵衛は百両を渡そうとします。それを玉島逸当という侍が呼び止め、娘が男であると見破ります。実はこの二人は盗人の弁天小僧菊之助、南郷力丸という盗賊。そして玉島逸当こそ盗賊の首領・日本駄右衛門で、浜松屋の金を奪い取ろうとする企みでした。その後、追っ手を逃れ、稲瀬川に勢揃いした白浪五人男は名乗りをあげます。やがて弁天小僧は、一味の裏切りから香合を滑川に落とし、追い詰められ極楽寺山門の大屋根で潔く立腹を切ります。一方、極楽寺に潜む駄右衛門は…。

河竹黙阿弥の七五調の名台詞の数々で魅了する世話物の人気狂言をお楽しみください。

三、歌舞伎十八番の内 七つ面(ななつめん)

歌舞伎十八番のひとつで、二世市川團十郎が元文5(1740)年2月江戸市村座で初演しました。以来、久しく上演が途絶えていましたが、平成21(2009)年1月新橋演舞場で海老蔵により復活上演されました。

今回、7年ぶりに、さらに練り上げた舞台にご期待ください。

夜の部

※昼の部/夜の部 同一演目にて上演します。

続きを読む