江戸職人(クラフト)手帖

|

|

|

||

矢羽 |

道成寺 |

お染 |

江戸の流行が息づく―江戸千代紙の楽しみ

千代紙のルーツには諸説あります。江戸時代の浮世絵師が創ったというものや、大奥のお局たちの間で流行し多彩なデザインが生まれたという説…。

湯島で創業した小林千代紙店は、神田明神にお参りに来た人々がお土産として買っていくのにたいそう賑わっていたと伝えられているそうです。

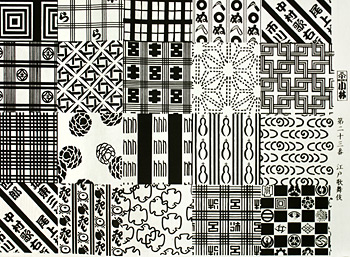

江戸時代からの版木を使い当時のままの「粋」を伝える千代紙を小林一夫さんの案内で見せていただきました。歌舞伎の舞台で見るモチーフもたくさんあります。

「江戸時代のデザインを見て感心するのは、サービス精神に溢れているということです。例えばまだ文字を読める人が多くなかったので、絵を組み合わせて言葉を作る洒落たセンスは今見ても新しいですよね。役者の図柄として定着している“かまわぬ(※1)”や“よきこときく”(※2)なんて、よく考えたものだと思いますよ。」

おりがみ会館の中にある店舗には、全国の和紙産地から厳選してとりよせた紙を使った千代紙が所狭しと並びます。

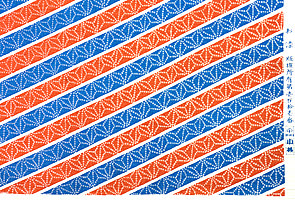

『勧進帳』でもおなじみの梵字、『桜姫東文章』で廓勤めになった桜姫が纏う粋な吉原つなぎなど、舞台衣裳と同じ図案を手にとるとワクワクしてしまいます。

「こちらでは千代紙を使った創作教室も開いています。千代紙工芸と歌舞伎は切っても切れない関係です。人気がある人形のモチーフは、芝居や歌舞伎舞踊を題材にしたものが多いので皆さんよく歌舞伎をご覧になっているようです」

舞台の役者をそのまま連想させる、生き生きとした一場面を表現した和紙人形。自然でしなやかなポーズを作り上げるには、上質の千代紙がなくてはならないと言います。

「千代紙には和紙を染めたままのものと、その紙を職人さんがなんども縮ませては伸ばす縮緬と呼ばれるもののふたつがあります。人形を作る時、着物の材料にはこの縮緬千代紙が欠かせません。何度も紙をしごき、伸ばすことを繰り返すうちに布と同じような柔らかさがでてくるんです。上質で丈夫な和紙を使わなければ作ることができません」

縮緬千代紙の質感は職人さんの手によって全く違うと言います。布のようにしなやかな縮緬を作ることのできる人が減っている今、小林千代紙店には全国から作家や工芸家が訪れます。

※1 かまわぬ

江戸っ子の心意気を表す、七代目團十郎が流行させた「鎌」「○」「ぬ」で「構わぬ」と読ませる「鎌輪ぬ文様」のこと。

※2 よきこときく

三代目尾上菊五郎が愛用した文様。「斧(よき)」、「琴(こと)」、そして自分の名にある「菊」の三つの文様を組み合わせ「良き事聞く」と読ませるデザイン

江戸歌舞伎

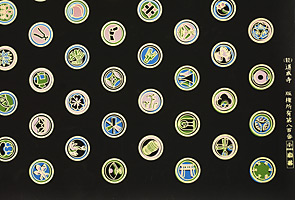

歌舞伎俳優が身につける衣裳や手拭などにもよく使われる「役者文様」が並べられた千代紙。一番上の右から二番目が「かまわぬ」、一番下の左から二番目が「よきこときく」。

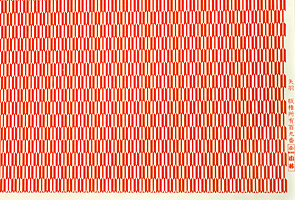

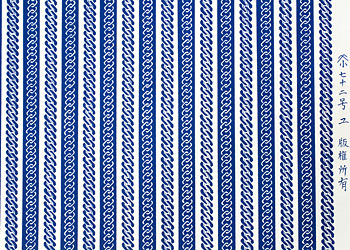

現代でも半纏(はんてん)に愛用されている吉原つなぎ。地色や大きさにはさまざまなバリエーションがある。

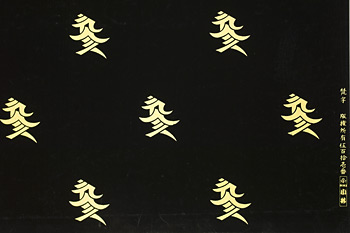

梵字

『勧進帳』の弁慶は黒地に金襴の梵字(ぼんじ)を散らした衣裳を纏う。

※このページに掲載された千代紙はすべて「おりがみ会館」で販売されているものです。

「おりがみ会館」の前身は「小林染紙店」。創業は安政5年、初代の小林幸助さんは腕の確かな襖師、表具師だった。 |

「おりがみ会館」内1階。色鮮やかな和紙・千代紙や、それらを使って作られた作品がディスプレイされている。 |

|

江戸職人手帖

バックナンバー

-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~

役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。

-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~

向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。

-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~

勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。

-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~

一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。

-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜

江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。

-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜

第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。