江戸職人(クラフト)手帖

板の上に、芝居のスケールを表現する

|

鴻月さんの工房。親子で向かい合って制作している。 |

|

鴻月さんの工房では面相も手作業で丁寧に描く。 |

|

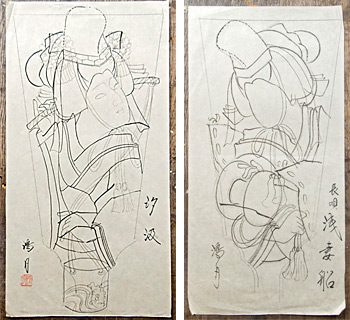

後々まで残しておく下図は和紙に書かれている。鴻月さんの工房には和紙の下図がたくさんある。 |

押絵羽子板の制作は現在も全てが手作業です。下図を描き、数十枚の押絵の型、正絹の裂を選んで衣裳とし、綿を入れて立体感を出す。役者の髪の毛をつくる「スガ植え」や、着物の柄の描写、小道具作りといった一連の作業を鴻月ではひとりの職人が全行程を手がけます。

「ひとりの職人が原型作りから全てを手がけるのは効率の面でいうとそりゃあいいとは言えませんよ。ところがね、衣裳やスガ植えを十人の職人が手がけたら、やっぱりそこには十の人間それぞれの気持ちが入ってしまうわけです。それをひとつにまとめても、なんだかしっくりこないんじゃないかと私は思うんです」

この日、鴻月さんの工房では『御所五郎蔵』の羽子板製作が佳境を迎えていました。和宏さんが手がけているのは“組み上げ”と呼ばれる作業の仕上げです。役者の面相、髪の毛の部分、衣裳の部分を組み合わせて糊付けし、形を整えます。

和宏さんが、手を休めて解説をしてくれました。

「この御所五郎蔵の着物の柄は、白色の正絹に綿を入れ、筆で龍や雲をひとつひとつ描いたものです。よく見ると、本来なら背中や裾に描かれている模様が合せの部分に描かれていますよね。これが羽子板屋の工夫です。羽子板は舞台上の役者に忠実に作るところもありますが、それよりも“歌舞伎らしく見える”ことが大切なんです。帯に差した尺八も羽子板にした時、よりスッキリと江戸前に見える角度にしています」

和宏さんの仕上げた押絵が鴻月さんに渡されると、いよいよ仕上げとなる“打ち込み”の作業です。羽子板の木地に小さな釘を数カ所打って取り付け、人物の立体感を手で微調整します。板から役者が飛び出して来るかと思うような躍動感が出てきます。

和宏さんは鴻月さんの仕事を観ながら育ち、高校を卒業した後、押絵羽子板の世界に進みました。

「芝居を観に行く時は役者の動きや衣裳はもちろん、大道具や小道具など細かなところまで全てが羽子板作りの参考になります。衣裳にしても、役者が纏った時に見える柄をただ忠実に真似るのではなく、この『御所五郎蔵』のようにどの部分がその役“らしく”見えるのかを見つけるのが大事です。大道具や小道具の印象的な画は、背景に取り入れます」

羽子板は歌舞伎の舞台に比べたら小さな空間。でも、その中に芝居を観た時の胸に迫る印象を表現するのが職人の腕であり、楽しみだと鴻月さんは言います。

|

||

頭や手、衣裳、そして刀や尺八などの小道具が和宏さんから渡されると、鴻月さんは“打ち込み”の作業にとりかかる。刀の柄(つか)は本物と同じようにきれいな組紐が巻かれ、尺八は竹の質感が出るよう節の凹凸や色づけなども丁寧に作られている。 |

|

|

江戸職人手帖

バックナンバー

-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~

役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。

-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~

向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。

-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~

勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。

-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~

一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。

-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜

江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。

-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜

第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。