江戸職人(クラフト)手帖

|

工房の下、1階にある「羽子板資料館」で、歌舞伎羽子板の解説をしてくださる和宏さん。 |

四季を感じる空間を生活の中に

少し視線をはずして、“くっついているのではなく、距離がある”ことを感じさせる『寿式三番叟』 。

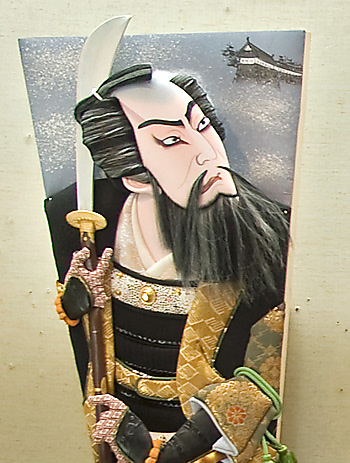

『二条城の清正』で、大坂城の櫓が次第に大きく見えてくることによって、大坂に近づいていくことをイメージさせる大道具を使った演出がある。ここは清正が伏見から大坂に無事に帰ってこられた感動的な場面。この演出が印象的だったという鴻月さんは、そのイメージを羽子板の背景に描いている。

歌舞伎のダイナミズムを限られた板の中に表現する。その極めつけと言えるのが2人の俳優を1枚の板の中に描いた『二人立ち(ににんだち)』と呼ばれる羽子板です。二人立ちの羽子板は歌舞伎舞踊の『寿式三番叟』や『連獅子』、歌舞伎十八番の『勧進帳』『助六』などに代表され、ふたりの俳優の躍動感が活き活きと表現されています。

「二人立ちの羽子板はまさに歌舞伎“らしさ”が問われます。2人の人物を1枚の板に入れて距離感がぐっと近くなるのが工夫のしどころです」

見せていただいたのは鴻月さんが米寿の記念に作った『寿式三番叟』の作品です。

「舞台で舞う俳優の動きや広がりを感じていただくために、工夫しているのは目線です。見ていただくと分かるのですが、上下の俳優の目線は合っているようで合っていません。これはわざと目線を外すことで二人の間に空間があることを想像していただくためです」

二人立ちのための押絵はその空間の広がりを出すために、俳優の面相を描く際、目の玉の大きさや目の位置、大きさも微妙に変えているそうです。しかも、鴻月さん、和宏さんでそれぞれに作業をする時は打ち込みをするまで仕上がりが予想できないと言います。まさに職人の勘で作り上げる作品です。

二人立ちの羽子板になるとサイズは25号で高さはおよそ約75センチ、女の子の初節句用に一番需要のある20号でも約60センチ以上ある豪華な羽子板。買い求める方々に、和宏さんはあるアドバイスをなさっているそうです。

「玄関でもリビングでも、季節の飾りをするスペースを作って楽しむことを提案しています。羽子板を買いたいけれど、どこに飾ろうかと悩まれることも多いとは思うのですが、お部屋に一カ所、日本ならではの季節を楽しむコーナーがあれば毎月どんな飾り付けにしようか楽しめますよね。なにも一年中羽子板を飾っていなくてもいいんです。毎年お正月に羽子板を飾って、親から子、孫の世代へと末永く楽しんでいただけたら嬉しいです」

好きな演目、好きな歌舞伎俳優にゆかりの演目を生活の中で愛でるのも、歌舞伎のひとつの楽しみ方です。

西山鴻月

大正10年 浅草生まれ。15歳から羽子板面相師 倉田雅生氏に師事。19歳で独立して以来、押絵羽子板の作品を作り続けている。昭和53年、ロンドンで行なわれたエリザベス女王戴冠25周年記念の日本伝統工芸展に出展。中国、フランス、アメリカなど海外で羽子板の展覧会や製作実演を多数行なう。昭和63年東京都伝統工芸士、平成3年に墨田区登録無形文化財保持者に認定。平成13年に東京都文化功労賞を受賞、平成18年には東京都名誉都民の顕彰を受けた。百貨店の美術画廊をはじめ、都内を中心に展覧会を行っている。著作『羽子板職人の四季・風のしがらみ』『江戸の技と華 押絵羽子板』。

西山和宏

昭和37年 向島生まれ。高等学校卒業後、押絵師の桜井秋山氏に入門。その後、父西山鴻月に師事し現在に至る。フランス・ニースにて父と羽子板作りの実演をしたのを皮切りに米・ロスアンゼルス、ニューヨークなどでも実技を披露している。平成18年東京都伝統工芸品産業後継者知事賞受賞。平成19年には墨田区最優秀技能者として表彰される。

江戸職人手帖

バックナンバー

-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~

役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。

-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~

向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。

-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~

勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。

-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~

一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。

-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜

江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。

-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜

第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。