江戸職人(クラフト)手帖

芝居小屋の熱狂を伝える、彫師の線

彫師の新實護允さん。昭和の時代、広告やのし紙などの印刷手法として主流だった木版の彫師となり、現在はその技を活かして復刻や新作の浮世絵木版を制作する。

|

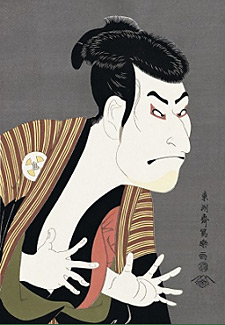

東洲斎写楽画「三世大谷鬼次の奴江戸兵衛」。 |

|

|

|

まず、絵師が描いた版下絵を木版に貼りつけ、線描部分を彫り上げた主版(おもはん)を作る(墨の線の両脇に切れ込みを入れる「彫(ほり)」のあと、不要な部分を取り除いていく。この作業を「さらい」と言う)。 |

||

|

|

|

線を彫り上げるのは刃渡り5ミリほどの小刀。彫師の脇には常に砥石が用意され、先端は紙1枚よりも薄く研がれている。 |

||

浮世絵版画の制作は、まず版元が流行や売れ筋のテーマを考えて絵師に作品を依頼。墨一色で描かれた版下絵が出来上がると彫師に渡されます。江戸時代の版画制作は完全な分業制度です。北斎・広重といった一流絵師も、版元からの発注を受け基本となる版下絵を描きました。その下絵を元に木版を彫るのもまた、専門の職人の仕事だったのです。

新實護允(にいのみもりちか)さんは彫師になって44年の親方。江戸時代に作られた浮世絵版画の復刻版は、新實さんが彫り上げる木版から生まれます。浮世絵版画、ことに役者絵の命は絵師が描いた線を生き生きと再現することだと言います。

新實「役者絵を彫る時は細かく止めずに一気に彫り上げます。江戸時代の浮世絵はなんといっても勢いのあるところが魅力ですから、線ひとつひとつにその勢いが出るような仕事を心がけています」

一人前の彫師になるには修行が最低でも4年。それから風景画などをまかされ、役者絵を1枚彫り上げるには5年から6年の経験を必要とするそうです。

新實「彫りはまず、題名や作者名などの文字から始めます。ウォーミングアップとでもいいましょうか(笑)。そうして手首を柔らかくするんです」

水を入れたフラスコを電球の前に吊るし、手元を明るくしての作業は計り知れない集中力が必要です。少しでも彫り損じたら全てやり直しになってしまう仕事です。

新實「経験を積んでいますから、彫り損じるということはほとんどありませんよ。大体、彫り損じたらやり直しというのは現代の職人だからですよね。江戸時代のお手本があるものを復刻しているわけですから。江戸の版木を見ていると、ちょっとの彫り損じがあってもそのまま摺りに出して売っていたのではないかと思います。そのくらい江戸の人たちは大らかだったんでしょうね。その大らかさが浮世絵の魅力のひとつです」

おなじみの役者絵も、様々な絵師の浮世絵を彫り続けてきた新實さんの目線を通すと新しい発見があります。

新實「同じ役者の絵は絵師が変わってもだいたい顔が一緒なんです。役者絵というと誇張されたイメージがあるかもしれませんが、実は写実的な描写なんですよ」

勢いのある線と、さっぱりとした構図。江戸の粋を凝縮した役者絵はこうして版木ができあがると次の職人、摺師の手に渡ります。次回は浮世絵版画の大きな魅力、極彩色を操る摺師の仕事をご紹介します。

新實護允 (にいのみ・もりちか)

昭和40年、彫師の名人と言われた大倉半兵衛氏の工房の門を叩く。大倉氏が亡くなるまでの8年間、「半兵衛最後の弟子」として彫師の修行を積み、昭和48年、アダチ版画研究所に入社。その力量は、伝統木版界では第一人者として広く認められ、平成16年のシュレーダー・元ドイツ首相来日時、首相たっての希望であった 浮世絵実演会の彫師を務める。

江戸職人手帖

バックナンバー

-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~

役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。

-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~

向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。

-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~

勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。

-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~

一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。

-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜

江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。

-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜

第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。