【歌舞伎いろは】は歌舞伎の世界、「和」の世界を楽しむ「歌舞伎美人」の連載、読み物コンテンツのページです。「俳優、著名人の言葉」「歌舞伎衣裳、かつらの美」「劇場、小道具、大道具の世界」「問題に挑戦」など、さまざまな分野の読み物が掲載されています。

こころを映す 歌舞伎の舞台

|

||

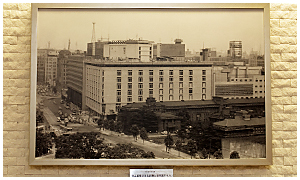

淡紅色の万成石による重厚な外観。(日比谷通り、日比谷公園前から撮影)。写真右にあるのが帝国ホテルで、日比谷通りを写真左方向へ進むと皇居前に出る。 |

大手企業の本社ビルが集まる日比谷のOL、サラリーマンたちの憩いの場となっている日比谷公園。広大な敷地の豊かな緑と噴水に心が癒される。 |

|

美しい観光名所の真ん中に出現

|

|

|

||

立地は地下鉄「日比谷」駅のA13 出口の前。雨の日でも安心のとても便利な立地。日比谷通りの向こうには戦後間もなく開店した、有名なフラワーショップの日比谷花壇がある。 |

通りから建物内へ至る足元には長谷川路可氏による大理石モザイクが施されている。1階にはカフェ・ア・ラ・ティエンヌ(写真)が、地下1階にはレストランの春秋ツギハギがテナントとして入っている。 |

玄関ホールでは、ギリシア的な柱、白大理石の床、大きなアルミグリル照明、さらに正面奥の日本のガラスアートの先駆者岩田藤七による鮮やかなコロラート(彩色ガラス)が目をひく。 |

||

|

日本初の西洋式ホテルである帝国ホテルは、この鹿鳴館の関連施設としての役割を担う目的で計画され、1890年11月に開業しました。フランク・ロイド・ライトによる著名な帝国ホテル旧本館(当時はライト館と呼ばれていました)は開業から33年後に建てられたものです。白煉瓦の鹿鳴館とライト設計の黄色い煉瓦と大谷石の調和が見事な帝国ホテル。この2つの建物が隣り合って建っていた日比谷という地は、まさに日本の上流階級の象徴のような街でした。

鹿鳴館は1894年(明治27年)6月の明治東京地震で被災し、修復後、土地・建物が華族会館に払い下げられ、旧鹿鳴館の建物も1940年(昭和15年)に取り壊されました。しかし、日比谷はその後も発展を続け、劇場(※)・ホテル・大企業の社屋が連なり、日本を代表するビジネス街となりました。

西側には日比谷公園、南側には帝国ホテル、という日比谷の一等地に建つ日生劇場。観劇に訪れた際には、緑が豊かで広大な日比谷公園はもちろん、少し足を伸ばして、皇居や東御苑を観光、散策するのもおススメです。

※日生劇場の隣は東京宝塚劇場、その隣は旧芸術座のシアタークリエ。そして日生劇場前の日比谷通りを500mほど皇居方面に行くと帝国劇場がある。

平成 劇場獨案内

バックナンバー

-

大阪松竹座

7月に大歌舞伎が上演される道頓堀の大阪松竹座。大正12年竣工の初代の建物は近代建築史上に残る名建築と言われ、道頓堀のシンボルとして親しまれていました。

-

博多座

6月に大歌舞伎が上演される博多座を取材。福岡空港、JR博多駅から地下鉄で直通の中洲川端駅に直結。遠方からのアクセスも快適、大変恵まれた立地です。

-

Bunkamuraシアターコクーン

今回は、6月の『渋谷・コクーン 歌舞伎第十二弾 盟三五大切(かみかけてさんごたいせつ)』の後、7月から半年、改修のための長期の休業に入るBunkamuraのシアターコクーンを取材しました。

-

旧金毘羅大芝居(金丸座)

国の重要文化財に指定された、現存する最古の芝居小屋旧金毘羅大芝居(金丸座)。歌舞伎界の春の風物詩「四国こんぴら歌舞伎大芝居」は4月9日(土)に初日を迎えます。

-

京都四條南座

歌舞伎発祥の地といわれる京の、四条河原付近に芝居街が誕生したのは元和年間(1615~1623年)。その元和以来の大変由緒ある劇場、南座の魅力をご紹介します。

-

初春を祝い賑わう 浅草公会堂

「新春浅草歌舞伎」が上演される浅草公会堂を取材しました。「新春浅草歌舞伎」はお正月の浅草の風物詩。浅草の人々の心意気に支えられ、育まれ、年を重ねてきました。

-

日生劇場

今回は「十二月大歌舞伎」が上演される日生劇場。立地は皇居にほど近く、日比谷通りに面した一等地。著名な建築家である村野藤吾設計の建物は学術的にも貴重なものです。観劇の際にはぜひ劇場にもご注目ください。

-

大阪平成中村座

新連載の第1回は2010年10月、11月に大阪城西の丸庭園内に出現した仮設劇場、大阪平成中村座を取材。舞台後方を上演中に開けて大阪城や庭園の緑を借景とする演出が大きな話題を呼んでいます。