【歌舞伎いろは】は歌舞伎の世界、「和」の世界を楽しむ「歌舞伎美人」の連載、読み物コンテンツのページです。「俳優、著名人の言葉」「歌舞伎衣裳、かつらの美」「劇場、小道具、大道具の世界」「問題に挑戦」など、さまざまな分野の読み物が掲載されています。

ようこそ!歌舞伎の国へ 第4回「押戻」」

|

||||||||

|

||||||||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

|

|||

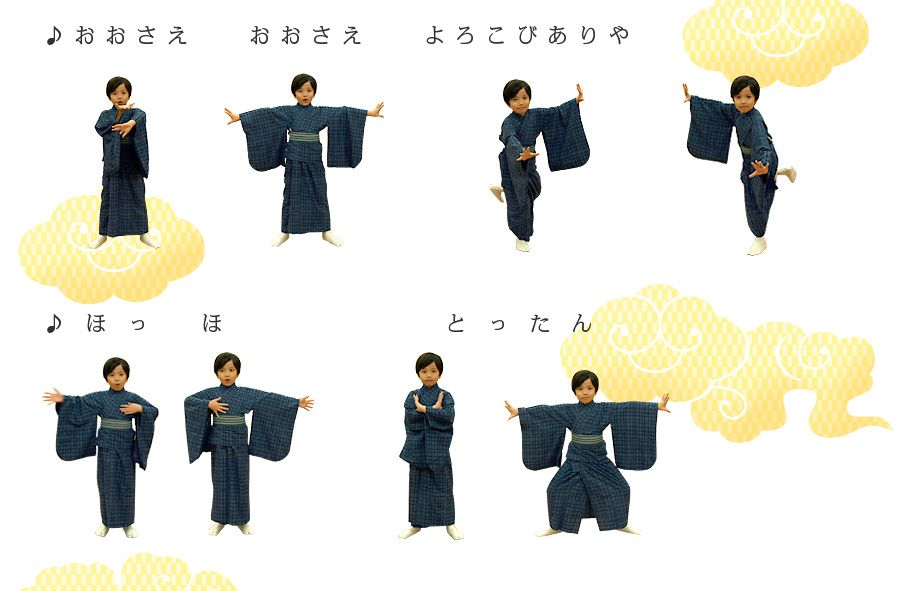

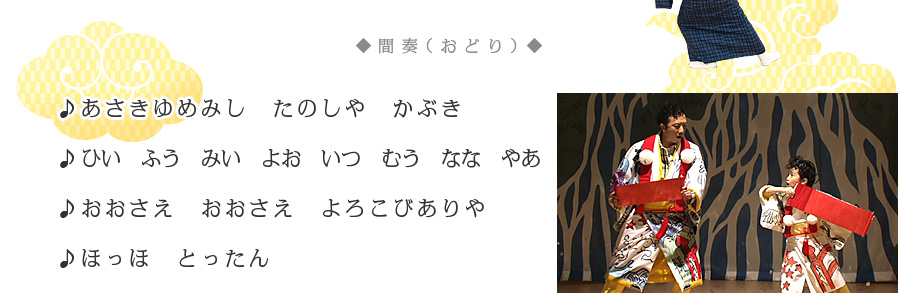

| 「おおさえ、おおさえ、よろこびありや」は、歌舞伎舞踊『三番叟(さんばそう)』が出典で、五穀豊穣(ごこくほうじょう)を祈り舞う曲。『三番叟』は元々は能。お正月や祝儀など、おめでたい時によく上演されます。「おおさえ」は、大きい幸でもあり、押さえ=踏歌と同じ目的で地面、舞台を踏みならして悪霊を封じ込める動作の意味だとも言われています。 | |||

|

|||

| 囃子のお稽古は、師匠からお弟子さんに口立てで行われますが、「ほっほ」と 「とったん」は、そのお稽古で使われる言葉です。 囃子は大体八拍で一単位になります(一クサリと言います)。八拍をカウントでなく、「つ、はっ、は、ヨー、(半拍) ほっ、ほ、とったん」というように言いながらお稽古をします。「ほっほ」は掛け声、「とったん」は一クサリの区切りの意味です。 | |||

|

|||