江戸職人(クラフト)手帖

|

|

|

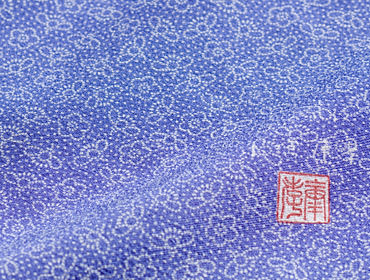

梅の花 |

よろけ縞 |

型紙復刻 〜現代に蘇った、江戸職人のものづくり魂

「今はなんでも、見た目だけはとてもきれいなものが増えたけれど、一見不純物のように見えるものにこそ大事なものが入っているんですよ」

江戸小紋を染め抜くため必要不可欠なものが、型紙です。江戸時代から高品質な型紙は三重県鈴鹿市一帯で作られ、『伊勢型紙』と呼ばれ広く流通しました。

小宮さんは『小紋百景』の作成にあたり、関東大震災、戦争の間も守り抜いた古い型紙を伊勢の職人たちとともに復刻させました。ところが当初、流通していた紙で満足のいくものはできなかったと言います。

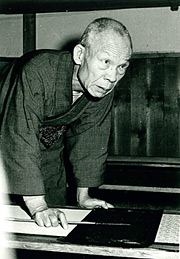

小宮染色工場の先代、康孝さんの父、康介さん。康介さんも人間国宝だった。 |

|

生地に染料を浸透させないよう糊を置いていく「型付け」をしている康孝さん(昭和60年撮影)

江戸や明治初期の頃の型紙。先代の康介さん、康孝さん、そして長男康正さんが集めたもので、大切に保管している。

剣先に旭日の三番叟烏帽子、扇が描かれた「三番叟(さんばそう)」の型紙 ※柄が分かりやすいように、下に白い紙を置いて撮影しています。

「紙が大量生産されるようになった明治後期から後の型紙は、それ以前のものに比べてピリっとした締まりが出ていないんです。『小紋百景』を作るには紙から作り直しすしかないと思い、材質や量を変えて試行錯誤を繰り返しました」

行き着いたのは、不純物と思われていた繊維と繊維を固めていた物質を多く残した紙。耐久性に優れ、細かい文様を彫り抜いても狂わない紙を作るまで十年近い歳月を要しました。

「やっと理想とする紙に行き着いた頃に、京都の博物館で冷泉家に伝わる古文書を見たんです。そうしたら自分が作ったのに近い、コウゾの繊維がたくさん入った紙が使われているじゃないですか。しかもその紙に書かれた文字は、ひとつひとつがピリっとしている。昔の日本人が当たり前に作っていたものには、厳しさと美しさがあるんですよ」

江戸小紋は、昔から分業によって作られてきました。文様を生み出す図案師、文様を彫り抜く型彫師、染師…。それぞれが技の粋を研ぎすませることで、凛とした点が反物の上に花鳥風月や洒落の世界を生み出します。

「きりっと彫られた型を見ると、負けた、という気持ちになりますよ。型屋が魂込めたものは自分も同じだけの気持ちを注がないと染められない。それが手仕事の原点です」

小宮さんが考える「粋」とは?

「難しいですねえ。していえば、粋っていうのは誠意かなと思うんですけどね。息子に言ったら、誠意なんて言葉に出すのは粋じゃないって言われてしまいました(笑)。でも形をいくら整えても誠意がないのは野暮じゃないでしょうか」

心を動かす作品をどうしたら作ることができますか?

「『心を動かす』なんてこと自体が野暮(笑)。なんでも度を越したら野暮になってしまいますよ。さりげなく、作り手の思いが出るのが粋なんじゃないですかね」

日本人が当たり前にしてきた素材を大切にする心、手間を惜しまないもの作りを未来に残していきたい。小宮康考さんは今日も、反物に広がる一粒一粒の小さな点に魂を注ぎ込みます。

小宮康孝

1925(大正14)年、東京・浅草に生まれる。父の康助も江戸小紋の重要無形文化財。1945年の空襲で小宮家は自宅と工場が全壊し、一時家業を中断。甲府の連隊に入隊した康孝は終戦後に復員し、父とともに1947年に江戸小紋の板場を再建する。以来、色焼けがなく鮮やかな発色を追い求め合成染料の品質を追求。精密な柄と美しい色彩の作品は日本伝統工芸展で数々の受賞に輝く。

1978年、重要無形文化財保持者に認定される。

東京都文化賞、紫綬褒章、勲四等旭日小綬受章など受賞、受章歴多数。

江戸職人手帖

バックナンバー

-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~

役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。

-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~

向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。

-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~

勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。

-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~

一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。

-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜

江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。

-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜

第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。