江戸職人(クラフト)手帖

人とデザインの脈流

INAXライブミュージアムの中にある「世界のタイル博物館」。

生活文化への理解を深めながら、オリジナリティあふれるデザインを追究する企業、INAXは歴史的なタイルの原料や製造過程を研究し復刻をしています。

このページでは、愛知県・常滑市にあるINAXライブミュージアムの中から、人類が遥かな歴史の中で生み出してきたデザインを物語る貴重な展示をご紹介してゆきます。

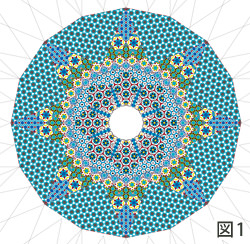

幾何学文様からなる小宇宙(イスラームドーム)

イマームモスク(イラン)

イスラーム圏を旅し、モスクや宮殿を飾る幾何学文様に驚きと感動を覚えた方もいらっしゃることでしょう(写真1)。特にドーム天井を飾る幾何学文様には小宇宙を思わせる広がりや煌きを感じた方も多いのではないでしょうか。これらの多くのドーム天井は幾何学形状のタイルが組み合わさった文様から構成されています。イスラーム世界において宗教建築が盛んに建設された10世紀以降、このドームや建築壁面の装飾用の素材として多様な色合いと形状を有するタイルが選ばれたのです。その製造技術は、当時世界で最も優れていたといわれる科学技術を背景に飛躍的に発達したと言われています。

モロッコ モザイクタイル工場

世界のタイル博物館 イスラームドーム

同 ディテール

世界のタイル博物館1階のイスラームコーナーでは、この幾何学文様を用いたドーム天井を再現しました(写真2、3)。再現するに際しては、日本では作られていない幾何学形状のタイルを作ることから検討しなくてはなりませんでした。中近東地域やモロッコなどでは、21世紀となった現在でも職人たちが、専用のハンマーで平板のタイルから幾何学形状を切り刻んで成形しています(写真4)。およそ千年前に最先端の科学技術で作られたタイルは、イスラーム世界では今も当時の作り方そのままに製造が続けられているのです。

これに対し、科学技術の発達とともに機械化が進んだ日本のタイル製造技術において、イスラームと同じ手法でタイルを作ることは不可能といわざるを得ませんでした。そこで、イスラームのドームを装飾するデザインの原理原則を押さえた上で、基本に忠実な形状を現代の機械で作り上げようと考えたのです。

イスラームタイルデザインパターン

とはいっても、イスラームのデザインについての資料は少なく、原理原則を一朝一夕で理解できるはずもなく、まず、「イスラーム建築の見方」(東京堂出版)の著書で、イスラームの建築史を研究する深見奈緒子先生の門を叩くことにしました。その時の深見先生の言葉で印象的な言葉は、「半球状のドームを装飾するために曲線を多用しているように見える幾何学文様ではありますが、これらの文様はすべて直線から構成されています」という言葉でした。早速、先生からお借りしたイスラームパターン集を見ながら、原理原則に従い、できる限りシンプルでイスラーム的な文様を構成する幾何学形状を決定したのです(図1)。最終的に用いたタイルの形状は12形状でした。この他にも、平面からドーム形状へ展開する手法や色合いの原則などもまたイスラームの幾何学文様を構成するための原理原則に従い、デザインを展開しました。

約一年間の計画の半分以上をデザインの構成に時間をかけ、生産がはじまってからも多くの問題に突き当たりながら進めた工事でしたが、訪れていただく多くのお客様からイスラームの雰囲気を感じ取っていただいている声を聞き、デザインにおける原理原則の重要性を改めて実感しています。

文:愛知県常滑市INAXライブミュージアムものづくり工房 後藤泰男

江戸職人手帖

バックナンバー

-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~

役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。

-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~

向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。

-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~

勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。

-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~

一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。

-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜

江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。

-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜

第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。