江戸職人(クラフト)手帖

勘亭流は「文字の歌舞伎」、感じたままを紙に―

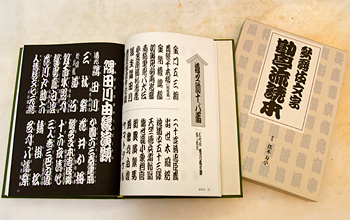

寿亭さん著の『勘亭流読本』 |

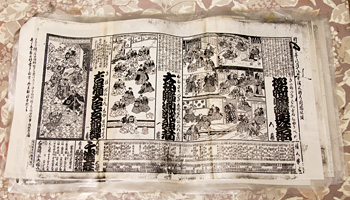

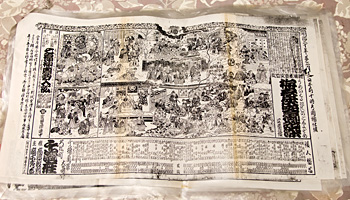

2点とも現在の明治座の前身である千歳座の絵入番付

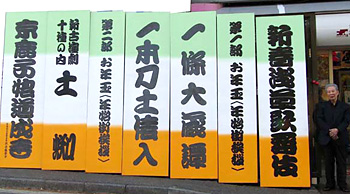

今年、浅草歌舞伎のときに寿亭さんが作成した看板

「演目をいただくと、その芝居の内容をどうやって筆で表現しようかとまずは考えます。勘亭流は型通り決まった文字を書けばそれでいいというものではないんです。どれだけお客様に芝居の心が伝わるか――今でも難しいですよ」

寿亭さんが書いた筋書を見ると、義太夫狂言の合戦物は太く力強い文字で、

逆に和事の世話物は、はんなりとした軽やかさがあります。

「芝居の内容や役者さんの個性をいかに表わすかが大切です。例えば5月の歌舞伎座公演の『暫』という文字。これは、善良な人々が悪人に殺されそうになっているところにスーパーヒーローが颯爽と助けに来るという芝居です。歌舞伎荒事の根底に流れる力強さをまずは出しました。鎌倉権五郎の劇場いっぱいに溢れる存在感を、こう太い線にしてね」

その文字は、大きなこしらえをした役者を想像させます。勘亭流が「文字の歌舞伎」と言われる由縁です。

「演目のイメージを掴んだら、あとは書き手の考え方次第です。何を大切にするかは人それぞれですから。私は自分の弟子にも、文字はその人の感性や時代によってどんどん変わっていいと言っているんですよ」

そう言うと、寿亭さんは収集保存している明治時代の歌舞伎番付を見せてくださいました。

「この明治、大正の番付をご覧になってすぐに読めますか?今の人には読めないでしょう。きっと当時は印刷技術が発達していなかったから、ひとりの書き手がこの番付を大量に書いていたんだと思うんです。するとこのようなつながった感じになる」

ところが現代の勘亭流は、早書きとは対照的に一文字一文字をゆっくり丁寧に書く。そこに寿亭さんは、江戸時代にこの文字が生まれた意味を込めています。

「勘亭流はあくまで実用の書です。江戸時代に劇場の宣伝のため生まれた文字ですから、お客様が読めなければまず意味がないんです。私は8割のお客様がすぐに読めることを目標にしています。なので、ゆっくりと一文字ずつ独立させて書くのです」

歌舞伎は400年という時間が育む伝統を守る一方で、破戒を繰り返すことで常に新しくありつづける芸能です。その精神を文字デザインに託した勘亭流には、歌舞伎に寄り添いながら革新を続けていく必然が宿っているのです。

次回は伏木寿亭さんに作品を見せていただきながら、さらなる勘亭流の魅力に迫ります。

伏木寿亭

1931(昭和6)年、栃木県鹿沼市に生まれる。

40歳代で、戦後約40年間歌舞伎座の筋書を書き続けた保坂光亭(1907〜1997年)の勘亭流教室に入門。初伝、中伝を経て1993年(平成5年)に光亭師より奥伝を許され、師亡きあと、歌舞伎座をはじめ、各地の歌舞伎を上演する劇場の看板や筋書を手がけるとともに後進の育成にあたっている。

現在、歌舞伎座、新橋演舞場、名古屋御園座、福岡博多座を担当する。

劇場関係の印刷物の他、十八代目中村勘三郎襲名公演では『弥栄芝居賑(いやさかえしばいのにぎわい)』にて大道具の劇場招き看板の文字を、出版物では五代目坂東玉三郎写真集の題字全てを手がけた。

江戸職人手帖

バックナンバー

-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~

役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。

-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~

向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。

-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~

勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。

-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~

一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。

-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜

江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。

-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜

第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。