江戸職人(クラフト)手帖

|

|

|

||

江戸のさまざまな「物売り」をテーマにした作品(奥田房さん作)。 |

岩井昌子さんは「心中もの」など歌舞伎から想を得て作品を作ることが多い。 |

兜と来年の干支の寅。異なる色で裏と表を染めた千代紙を使用している。 |

||

※3点とも「おりがみ会館」1階に展示されている作品です。 |

||||

素材を追求することで広がる、千代紙の可能性

|

|

|

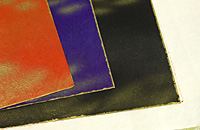

金色の雲を浮かべた図案の千代紙。裏はまばゆいほどの鮮やかな金色に染められている。 |

||

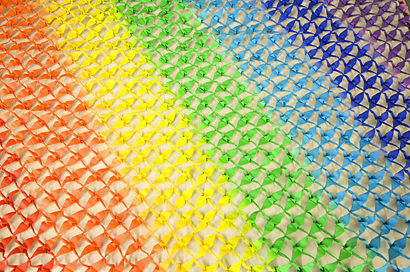

大作の連鶴「レインボー」。全体の大きさはおよそ1.5m×1.5mくらい。恐る恐る手にとってみると意外に丈夫な“手応え”に驚く。

「以前、依頼を受けて歌舞伎の紙衣(かみこ)衣裳を作ったことがあります。人が着て動いても大丈夫なように、国産のコウゾやミツマタを使った丈夫な和紙を染め上げて試行錯誤しました。破れないようにするため糊を多く使うと舞台で演じるには動きの制約があって、なかなか難しいものだなと思いました」

江戸から続く文様・手法を守りながら、小林さんは新しい千代紙製作にも意欲を燃やしてきました。そこには、江戸のものづくりの心が生きているように感じます。

「毎日がインスピレーションに突き動かされているという感じです。人形や兜…。作るものの完成型から想像して、こんな色合いがあったら楽しいだろうなとか、折った時の文様の組み合わせだとか。新作を練る時は採算度外視になってしまうのが悩みの種です(笑)」

新しいものを創り出すのがなにより楽しいと語る小林さんには、江戸っ子気質、遊び心が溢れています。

例えば千代紙を使った創作として人気の兜。豪華で勇壮な感じを追求するために、表裏を黒と金に染め分けた千代紙を作り出しました。

また、強くてしなやかな千代紙だからこそできる作品に「連鶴(れんづる)」があります。おりがみ会館に保存されている大きな作品を見せていただきました。

「連鶴は、この仕上がりをまず想像して千代紙を染め上げることからはじめます。折っていくと紙のサイズが最初に比べて小さくなっていきますから、そのバランスを見極めるのが大切になってきます」

いくつもの鶴が翼を連ねる「連鶴」は、1枚の紙に切り込みを入れ折り上げる高度な技巧のいる作業です。大きいものになると、作ることのできる作家さんも国内で限られているそうです。

「この連鶴には日本人の創作の心が込められています。例えば翼を見ると、普通の折り紙の鶴にあるような縦の折り線が入っていません。これは吉祥を表すんですね。デザインは右から左へと羽ばたいていくのがきまりです。東から西へ、日出づる国から西方浄土へ向かうという意味が込められているんですよ」

紙は静電気が起きないので埃がつかず、劣化しないため作品を長く残すことができると言います。特にこの連鶴を折るための紙は原料の産地から小林さんが研究を重ね、しなやかな質感、染めが入った時の鮮やかさを追求して完成しました。江戸の人々が愛した華やかさ、そして遊び心が紙の上で立体の文様となって現在に生き続けています。

次回は、鮮やかな千代紙を作り出す工房をご案内します。

小林一夫

1941(昭和16)年、東京・湯島に生まれる。お茶の水・おりがみ会館館長。内閣府認証NPO法人国際おりがみ協会理事長。全国の折り紙教室で指導や講演を行っている。『伝承折り紙帖』(池田書店)、『季節のおりがみ12ヵ月』(講談社)など著書、テレビ出演など多数。おりがみ会館内の教室をはじめ、3階の千代紙の売場のコーナーでも折り紙作品の紹介にあたっている。

お茶の水・おりがみ会館ホームページ:http://www.origamikaikan.co.jp/

江戸職人手帖

バックナンバー

-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~

役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。

-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~

向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。

-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~

勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。

-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~

一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。

-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜

江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。

-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜

第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。