江戸職人(クラフト)手帖

時代を超えて生き続ける極彩色の芸術

上:一枚の絵として独立して描かれた墨一色の浮世絵、墨摺絵(すみずりえ)。「吉原の躰(てい) 座敷」 菱川師宣(ひしかわもろのぶ)画。 |

|

|

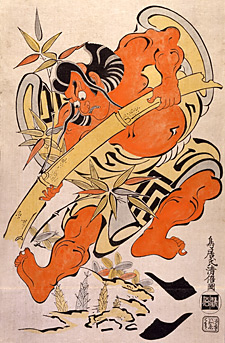

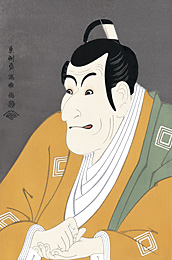

右:丹絵(たんえ)。「市川團十郎 竹抜き五郎」 鳥居清倍(とりいきよます)画。 |

|

|

|

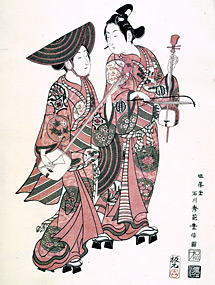

紅摺絵(べにずりえ)。「中村喜代三郎 尾上菊五郎 鳥追い」石川豊信画。 |

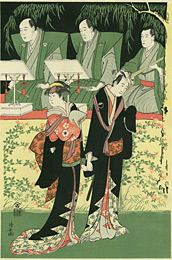

多色摺の錦絵(にしきえ)。「雨中夜詣(うちゅうよもうで)<見立て蟻通し>」鈴木春信画。水茶屋の看板娘笠森お仙がモデル。 |

|

葛飾北斎、歌川広重といった江戸の絵師たちの復刻作品が並ぶギャラリースペース。職人の手による美しい錦絵を手頃な値段で購入することもできる。 |

|

|

|

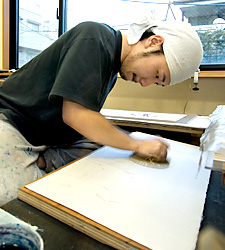

彫師の修行を始めて3年目の岸千倉さん。今回始めて1枚の浮世絵をまかされた。 |

摺師の修行を始めて同じく3年目の京増与志夫さん。 |

葛飾北斎の「赤富士」や歌川広重の「名所江戸百景」。見るものの目を釘付けにする、その鮮やかさ。江戸時代に確立された浮世絵版画は日本、いや世界初のフルカラー印刷とも言われています。木版を使った日本の印刷技術は奈良時代、仏教の教典を印刷したことに始まります。

江戸時代になると、それまで一部の文化人だけのものであった書物が庶民にも広がります。「浮世絵」誕生のきっかけは、絵本の挿絵を描いていたひとりの画家の登場でした。「見返り美人図(※)」で知られる菱川師宣です。市井の人々の生活を活き活きととらえた絵を1枚の作品として独立させた墨一色の浮世絵、墨摺絵は、流行画として人気を得ました。

人気が出たら次はどうやって人々の予想を越えようか策を凝らすのが江戸の職人たちです。絵を摺るならばやっぱり色が欲しい。そうして複数彫った木版を重ねることを可能にした「見当(けんとう)」と呼ばれるしくみが完成します。江戸の人々はその美しさに熱狂し、錦に例えたことから「錦絵」の名がつきました。

その浮世絵版画、錦絵の技術を今に残すのが東京・目白に工房を抱えるアダチ版画研究所です。木版を彫る彫師、刻まれた画に鮮やかな息吹を吹き込む摺師が江戸そのままの手技で浮世絵を制作する工房は、唯一無二の手腕を活かして浮世絵版画の復刻、現代美術家やイラストレーターによる新作の木版画制作も行なっています。

1985年、アメリカのボストン美術館で葛飾北斎の版木が大量に発見されるという大ニュースが世界を駆け巡った時、まず最初に声がかかったのもアダチ版画研究所の職人さんです。後に大々的な展覧会へと繋がった北斎作品の復刻は、江戸から継承する手技なしでは成し遂げられなかったと言います。

江戸から現代、そして未来へ。長い年月を経て呼吸し続ける江戸の流行を映す技は、親方から新しい世代の職人へと受け継がれています。今回から2回連続で、普段なかなか見ることのできない、浮世絵木版画制作の現場にご案内します。

※見返り美人図は、木版画ではなく肉筆画です。

美人画、役者絵、風景画…。あらゆる作家の錦絵が復刻され、展示されているギャラリーの一角 |

||||||||

|

|

|

|

|

||||

鳥居清長画「四代目岩井半四郎 三代目澤村宗十郎 小春と治兵衛」 |

東洲斎写楽画「市川鰕蔵 竹村定之進」 |

初世歌川豊国画「役者舞台之姿絵 かうらいや」 |

歌川国政画「市川鰕蔵 暫」 |

歌川国貞(三世歌川豊国)画「三代目坂東三津五郎 梶原源太」 |

||||

江戸職人手帖

バックナンバー

-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~

役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。

-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~

向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。

-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~

勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。

-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~

一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。

-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜

江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。

-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜

第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。