【歌舞伎いろは】は歌舞伎の世界、「和」の世界を楽しむ「歌舞伎美人」の連載、読み物コンテンツのページです。「俳優、著名人の言葉」「歌舞伎衣裳、かつらの美」「劇場、小道具、大道具の世界」「問題に挑戦」など、さまざまな分野の読み物が掲載されています。

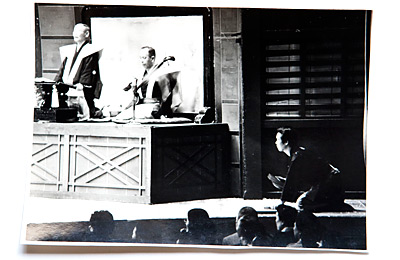

想い出写真:29歳、「大序」緊張の1枚

29歳の芝田正利さん

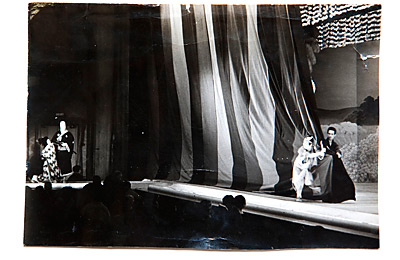

昭和46年5月歌舞伎座 尾上菊五郎二十三回忌追善

昭和48年2月歌舞伎座 この写真は、『仮名手本忠臣蔵 大序(だいじょ)』のときですね。ツケを打ち始めてから3年目くらいかな。舞台写真家の吉田千秋さん(*)が写してくださったものです。大序の冒頭は、浄瑠璃に合わせて俳優さんたちが人形に命が吹き込まれるように少しずつ身体を起こしていきますよね。ツケ打ちもそれと同じように、最初はちょっとうつむき加減にしているんです。

|

||||||||||||||||||||