【歌舞伎いろは】は歌舞伎の世界、「和」の世界を楽しむ「歌舞伎美人」の連載、読み物コンテンツのページです。「俳優、著名人の言葉」「歌舞伎衣裳、かつらの美」「劇場、小道具、大道具の世界」「問題に挑戦」など、さまざまな分野の読み物が掲載されています。

こころを映す 歌舞伎の舞台

|

||

一昨年、Bunkamura20周年記念企画として上演された、『桜姫』の舞台(松竹株式会社(C))。 斬新な舞台美術、演出はコクーン歌舞伎ならでは。 |

舞台奥は搬入口に繋がっている。舞台面と客席の一部が可動式になっているため、自由な発想を生かした、さまざまな舞台づくりが可能だ。((C)Bunkamura) |

|

自由な発想、熱い空間が生まれるワケ

|

|

|

劇場両側は、3層式のバルコニー席になっている。中2階・2階のバルコニー席の後ろには、コクーン歌舞伎上演時には当日券として売り出す立見のスペースがある。 |

||

|

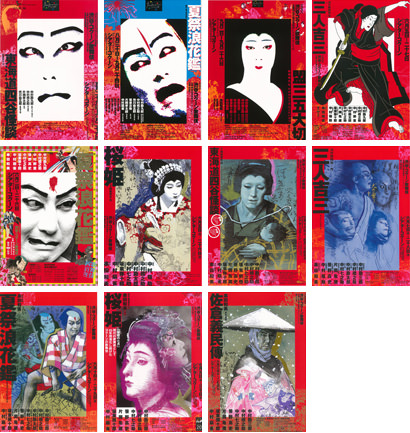

平成6年の『東海道四谷怪談』から平成22年の『佐倉義民傳』まで、11回行われた「コクーン歌舞伎」のチラシ。2005年の『桜姫』から、宇野亜喜良さん描き下ろしの絵を使った、独特な雰囲気のチラシは"コクーン歌舞伎"の定番となった。 |

振り返ってみると、『東海道四谷怪談』の「穏亡堀の場」の本水や『夏祭浪花鑑』の「泥場」の泥水が前方の客席に飛び散ったり、神出鬼没に客席のあちこちに俳優が入り込んだり。コクーン歌舞伎ではいやがおうにも観客は盛り上がり、劇場は熱くなります。昨年の『佐倉義民傳』では、ラップが義太夫にとって代わって使われ、大きな話題になりました。ラップに込められた虐げられた人々の怒りと苦しみ、繰り返される「走れ!宗吾ひた走れ!」と耳に残るフレーズ。俳優たちが大合唱するラップは熱く胸に迫りました。

シアターコクーンは総客席数747席という中規模の劇場ながら、舞台から1階最後列の客席までは24mというコンパクトな空間を実現。また、客席の左右が3層のサイドバルコニー席になっていて、中2階、2階の席の後ろには立見のスペースがあり、まさに両サイドから観客が劇場を覆うようになっています。このような構造のおかげで、劇場を包む一体感が生み出され、独特の空気を創出しているのでしょう。

1階前方のシートについては取り外しが可能で、コクーン歌舞伎ではよく座布団を敷いた「平場」になっています。さらに、取り外しができるおかげで舞台面の自由度が高くなり、自由な発想を生かした舞台づくりが可能になっています。一昨年の『桜姫 歌舞伎版』では舞台が客席の中に迫り出したかっこうとなり、舞台上後方にも客席が置かれて、舞台を360°観客が囲っているようになっていました。

今年6月のコクーン歌舞伎では、1998年以来の待望の再演となる『盟三五大切(かみかけてさんごたいせつ)』が上演されます。中村橋之助さんが13年ぶりに源五兵衛を、尾上菊之助さんがコクーン歌舞伎初参加で小万を、中村勘太郎さんが初役で三五郎を勤めます。清新な顔ぶれによる、"半年の Bunkamura 改修に入る前、最後の公演"で、演出の串田和美さんも「今回の公演はコクーン歌舞伎の歴史の中で一つの変わり目」とおしゃっています。串田さんは劇場にいったい何を"仕掛ける"のでしょう。大いに期待が膨らみます。

平成 劇場獨案内

バックナンバー

-

大阪松竹座

7月に大歌舞伎が上演される道頓堀の大阪松竹座。大正12年竣工の初代の建物は近代建築史上に残る名建築と言われ、道頓堀のシンボルとして親しまれていました。

-

博多座

6月に大歌舞伎が上演される博多座を取材。福岡空港、JR博多駅から地下鉄で直通の中洲川端駅に直結。遠方からのアクセスも快適、大変恵まれた立地です。

-

Bunkamuraシアターコクーン

今回は、6月の『渋谷・コクーン 歌舞伎第十二弾 盟三五大切(かみかけてさんごたいせつ)』の後、7月から半年、改修のための長期の休業に入るBunkamuraのシアターコクーンを取材しました。

-

旧金毘羅大芝居(金丸座)

国の重要文化財に指定された、現存する最古の芝居小屋旧金毘羅大芝居(金丸座)。歌舞伎界の春の風物詩「四国こんぴら歌舞伎大芝居」は4月9日(土)に初日を迎えます。

-

京都四條南座

歌舞伎発祥の地といわれる京の、四条河原付近に芝居街が誕生したのは元和年間(1615~1623年)。その元和以来の大変由緒ある劇場、南座の魅力をご紹介します。

-

初春を祝い賑わう 浅草公会堂

「新春浅草歌舞伎」が上演される浅草公会堂を取材しました。「新春浅草歌舞伎」はお正月の浅草の風物詩。浅草の人々の心意気に支えられ、育まれ、年を重ねてきました。

-

日生劇場

今回は「十二月大歌舞伎」が上演される日生劇場。立地は皇居にほど近く、日比谷通りに面した一等地。著名な建築家である村野藤吾設計の建物は学術的にも貴重なものです。観劇の際にはぜひ劇場にもご注目ください。

-

大阪平成中村座

新連載の第1回は2010年10月、11月に大阪城西の丸庭園内に出現した仮設劇場、大阪平成中村座を取材。舞台後方を上演中に開けて大阪城や庭園の緑を借景とする演出が大きな話題を呼んでいます。