【歌舞伎いろは】は歌舞伎の世界、「和」の世界を楽しむ「歌舞伎美人」の連載、読み物コンテンツのページです。「俳優、著名人の言葉」「歌舞伎衣裳、かつらの美」「劇場、小道具、大道具の世界」「問題に挑戦」など、さまざまな分野の読み物が掲載されています。

こころを映す 歌舞伎の舞台

|

|

|

戦後に修復された、赤レンガの新橋演舞場の外観。 |

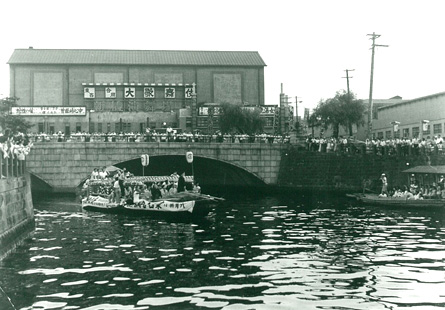

昭和31年8月「東西合同大歌舞伎」の時、築地川で行われた船乗り込みの様子。『曽根崎心中』が爆発的な人気だった。 |

築地川のほとりに佇む赤レンガの劇場

新橋演舞場の設計にあたり、意匠を担当したのは、当時はまだ無名だった建築家の菅原栄蔵。竣工したのは大正14年(1925年)3月でした。基礎、柱、床などは鉄筋コンクリート、壁はレンガ積みで外側に常滑産の黄褐色の化粧レンガが貼られ、屋根は鉄骨で瓦葺き。大正時代の名建築と言われましたが、昭和20年(1945年)5月25日の夜の大空襲で焼夷弾が屋根を貫き、場内を焼失してしまいます。ちょうどこの日は尾上菊五郎一座の公演が千穐楽を迎えていました。昭和20年になって空襲が激しくなる中、興行は困難を極め、2月、3月、4月は休場。5月の公演(初日は4月26日)では、俳優も観客も並々ならぬ覚悟で演じ観ていたことでしょう。

終戦後も外壁だけが残って屋根が抜けた悲惨な姿に演劇人たちは心を傷めていましたが、昭和23年(1948年)3月18日、新橋演舞場は待ちに待った再開の日を迎えました。改築落成開場式記念興行の御祝儀は『寿式三番叟』で六代目菊五郎が三番叟を踏み、新橋芸妓による「東をどり」も披露。戦前の建物の面影を継いだ新橋演舞場の外壁には褐色の化粧レンガが貼られ、以降、赤レンガの劇場として親しまれました。

70代以上の方が隔世の感を強く持つと思われるのが、現在の新橋演舞場の横を走る、半地下式の高速道路が築地川だった時代。上右の写真は昭和31年(1956年)8月「東西合同大歌舞伎」に臨み、築地川で一度だけ行われた船乗り込みの時のものです。この公演では、昭和28年(1953年)の「東西合同大歌舞伎」で絶賛された近松門左衛門原作・宇野信夫脚色並びに演出の『曽根崎心中』が新橋演舞場で再演され、大変な人気となりました。

正面玄関。建物の向き、方角は現在と同じ。

華やかな装飾が施された正面玄関内部。

貴賓席のある観客席。大天井が豪華。

平成 劇場獨案内

バックナンバー

-

大阪松竹座

7月に大歌舞伎が上演される道頓堀の大阪松竹座。大正12年竣工の初代の建物は近代建築史上に残る名建築と言われ、道頓堀のシンボルとして親しまれていました。

-

博多座

6月に大歌舞伎が上演される博多座を取材。福岡空港、JR博多駅から地下鉄で直通の中洲川端駅に直結。遠方からのアクセスも快適、大変恵まれた立地です。

-

Bunkamuraシアターコクーン

今回は、6月の『渋谷・コクーン 歌舞伎第十二弾 盟三五大切(かみかけてさんごたいせつ)』の後、7月から半年、改修のための長期の休業に入るBunkamuraのシアターコクーンを取材しました。

-

旧金毘羅大芝居(金丸座)

国の重要文化財に指定された、現存する最古の芝居小屋旧金毘羅大芝居(金丸座)。歌舞伎界の春の風物詩「四国こんぴら歌舞伎大芝居」は4月9日(土)に初日を迎えます。

-

京都四條南座

歌舞伎発祥の地といわれる京の、四条河原付近に芝居街が誕生したのは元和年間(1615~1623年)。その元和以来の大変由緒ある劇場、南座の魅力をご紹介します。

-

初春を祝い賑わう 浅草公会堂

「新春浅草歌舞伎」が上演される浅草公会堂を取材しました。「新春浅草歌舞伎」はお正月の浅草の風物詩。浅草の人々の心意気に支えられ、育まれ、年を重ねてきました。

-

日生劇場

今回は「十二月大歌舞伎」が上演される日生劇場。立地は皇居にほど近く、日比谷通りに面した一等地。著名な建築家である村野藤吾設計の建物は学術的にも貴重なものです。観劇の際にはぜひ劇場にもご注目ください。

-

大阪平成中村座

新連載の第1回は2010年10月、11月に大阪城西の丸庭園内に出現した仮設劇場、大阪平成中村座を取材。舞台後方を上演中に開けて大阪城や庭園の緑を借景とする演出が大きな話題を呼んでいます。