【歌舞伎いろは】は歌舞伎の世界、「和」の世界を楽しむ「歌舞伎美人」の連載、読み物コンテンツのページです。「俳優、著名人の言葉」「歌舞伎衣裳、かつらの美」「劇場、小道具、大道具の世界」「問題に挑戦」など、さまざまな分野の読み物が掲載されています。

こころを映す 歌舞伎の舞台

|

|

|

|

||

新築された新橋演舞場はオフィスとの共同ビルに。 |

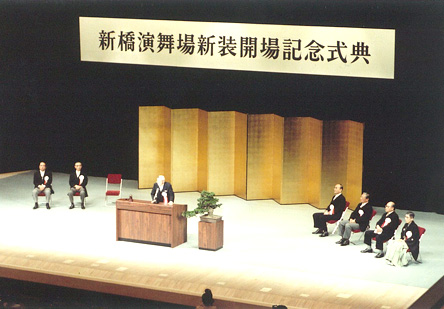

昭和57年4月2日の新装開場記念式典の模様。 |

昭和57年、華やかなスタートを祝う開場式

|

|

|

①舞台には資生堂から提供された色鮮やかな緞帳が掛かっている。 |

①西側桟敷席から見た満員の観客席。 |

|

戦前の新橋演舞場では歌舞伎、新国劇、松竹新喜劇、大阪文楽座、新派、そして宝塚少女歌劇や松竹少女歌劇も上演されていました。戦後の昭和20年代後半には新橋芸者のまり千代ブームがあり、「東をどり」は大変な盛り上がりを見せたそうです。昭和30年代は日本舞踊の黄金期でおさらい会やリサイタルもよく行われたので、周辺は和服で正装した女性たちで華やいだ雰囲気に包まれたことでしょう。 昭和39年(1964年)から、建替えのための休場に入る昭和54年(1979年)までは新橋演舞場の正月興行は新派で、一年を通して上演数も多く、新派が新橋演舞場を本拠地としていた時代でした。歌舞伎では、戦後は菊五郎劇団(※)の公演が多く、昭和40年代後半からは花形歌舞伎も人気を博しました。 “新橋演舞場の建替え”が検討されたのは、劇場一帯の地域開発の話が持ち上がった昭和52年(1977年)。諸設備の老朽化もあって、隣接する日産自動車と共同ビルを建てることになりました。昭和57年(1982年)4月2日、「柿葺落」式典では、開場記念式典、緞帳披露“音響と照明の紹介”、一番太鼓打入式の後、二世尾上松緑の三番叟、十七世中村勘三郎の翁、七世尾上梅幸の千歳による『寿式三番叟』、新橋芸妓の「東をどり」が披露されました。 新装開場記念のプログラムを開くと、北條秀司や池波正太郎、宇野信夫、円地文子、川口松太郎など、今は鬼籍に入ってしまったそうそうたる顔ぶれの作家たちが祝辞を寄稿しているのに感動します。なかでも、時代小説でおなじみの池波正太郎が「いまは小説を書いている私だが、戦後は劇作家を目ざして出発したのである。私の戯曲が処女上演されたのは新橋演舞場で、劇団は新国劇だった。昭和26年の夏で私は28歳だった」という件が印象的でした。 ※菊五郎劇団:六代目菊五郎が亡くなってから、「尾上菊五郎一座」は「菊五郎劇団」と名乗るようになりました。 |

|||

平成 劇場獨案内

バックナンバー

-

大阪松竹座

7月に大歌舞伎が上演される道頓堀の大阪松竹座。大正12年竣工の初代の建物は近代建築史上に残る名建築と言われ、道頓堀のシンボルとして親しまれていました。

-

博多座

6月に大歌舞伎が上演される博多座を取材。福岡空港、JR博多駅から地下鉄で直通の中洲川端駅に直結。遠方からのアクセスも快適、大変恵まれた立地です。

-

Bunkamuraシアターコクーン

今回は、6月の『渋谷・コクーン 歌舞伎第十二弾 盟三五大切(かみかけてさんごたいせつ)』の後、7月から半年、改修のための長期の休業に入るBunkamuraのシアターコクーンを取材しました。

-

旧金毘羅大芝居(金丸座)

国の重要文化財に指定された、現存する最古の芝居小屋旧金毘羅大芝居(金丸座)。歌舞伎界の春の風物詩「四国こんぴら歌舞伎大芝居」は4月9日(土)に初日を迎えます。

-

京都四條南座

歌舞伎発祥の地といわれる京の、四条河原付近に芝居街が誕生したのは元和年間(1615~1623年)。その元和以来の大変由緒ある劇場、南座の魅力をご紹介します。

-

初春を祝い賑わう 浅草公会堂

「新春浅草歌舞伎」が上演される浅草公会堂を取材しました。「新春浅草歌舞伎」はお正月の浅草の風物詩。浅草の人々の心意気に支えられ、育まれ、年を重ねてきました。

-

日生劇場

今回は「十二月大歌舞伎」が上演される日生劇場。立地は皇居にほど近く、日比谷通りに面した一等地。著名な建築家である村野藤吾設計の建物は学術的にも貴重なものです。観劇の際にはぜひ劇場にもご注目ください。

-

大阪平成中村座

新連載の第1回は2010年10月、11月に大阪城西の丸庭園内に出現した仮設劇場、大阪平成中村座を取材。舞台後方を上演中に開けて大阪城や庭園の緑を借景とする演出が大きな話題を呼んでいます。