【歌舞伎いろは】は歌舞伎の世界、「和」の世界を楽しむ「歌舞伎美人」の連載、読み物コンテンツのページです。「俳優、著名人の言葉」「歌舞伎衣裳、かつらの美」「劇場、小道具、大道具の世界」「問題に挑戦」など、さまざまな分野の読み物が掲載されています。

こころを映す 歌舞伎の舞台

|

|

|

舞台上のさまざまな迫り上げ、迫り下げ装置によって、多彩で豪華な演出が可能となる。 |

新橋演舞場の客席数は1428席。現在歌舞伎公演では、桟敷席、1等A・B、2等A・B、3階A・Bと、きめ細かく7つの等級に分かれている。 |

オリジナルな空間を生み出す舞台機構

|

|

|

||

花道の突き当たりの鳥屋(とや)にかかる揚幕(あげまく)には、新橋演舞場の座紋「雪月花」。 |

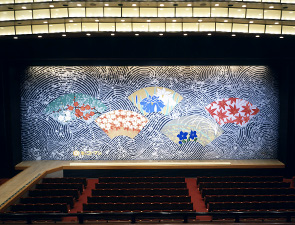

新橋演舞場(平成23年8月現在)に掛かっている緞帳は4枚。写真は「波涛扇面散」(原画・加山又造 キッコーマン株式会社提供 川島織物製織)。 |

5月「團菊祭」に、大阪松竹座でお客様を迎えた九世市川團十郎と五世尾上菊五郎の胸像は、今は演舞場2階ロビーに飾られている。 |

||

|

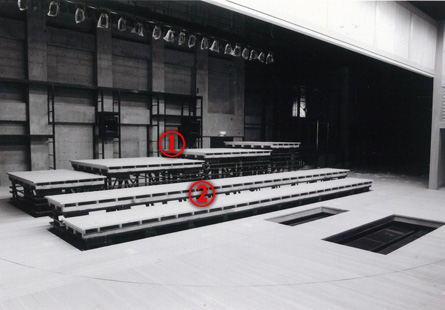

昭和57年(1982年)に建替えられた建物には、花道、上手竹本床、下手お囃子部屋など、歌舞伎を上演する劇場としての伝統的な舞台装置の骨格が正しく残され、さらに現代劇やミュージカルなどあらゆるバリエーションにも対応できるようにつくられています。廻り舞台や、迫り上げ装置、吊り物昇降装置の組み合わせで、廻転、昇降の2種類の移動舞台を自由に展開、連動でき、さまざまな変化を演出することができます。 迫り上げ装置としては、9つの迫りがあり、花道にはスッポンがあります。上手下手方向に四分割された迫り(上左写真内①)、奥行方向に二分割された迫り(上左写真内②)など、9つの迫りを組み合わせ、さまざまな舞台空間を創出。迫りは道具を載せて奈落へ沈下するだけでなく、舞台上六尺(約1.8m)の高さまで迫り上げられるので、屋体や土手などの台としても使用できます。例えば上左写真内②は、迫り上げればそのまま邦楽の山台、ショーバンド台としても使えます。さらに階段状の舞台構成も可能にします。 新橋演舞場の舞台装置は、このように斬新な演出や舞台転換に応えてくれるものです。壮大なストーリーとスペクタクル満載な舞台、市川猿之助さんが主演したスーパー歌舞伎9作(※)の初演はいずれも新橋演舞場でした。平成20年(2008年)4月に3年ぶりに上演された『ヤマトタケル』では歌舞伎の古典作品とは異なり、ドロップという背景が描かれた布製の幕が多用され、何枚ものドロップを吊るすために、吊り物昇降装置の多数のバトンが活躍しました。 ※「猿之助四十八撰」の「新作・スーパー歌舞伎十番」には、市川猿之助が主演、初演したスーパー歌舞伎9作に加えて、平成20年(2008年)8月にル テアトル銀座で二十一世紀歌舞伎組によって初演された『新・水滸伝』が含まれています。 |

|||

平成 劇場獨案内

バックナンバー

-

大阪松竹座

7月に大歌舞伎が上演される道頓堀の大阪松竹座。大正12年竣工の初代の建物は近代建築史上に残る名建築と言われ、道頓堀のシンボルとして親しまれていました。

-

博多座

6月に大歌舞伎が上演される博多座を取材。福岡空港、JR博多駅から地下鉄で直通の中洲川端駅に直結。遠方からのアクセスも快適、大変恵まれた立地です。

-

Bunkamuraシアターコクーン

今回は、6月の『渋谷・コクーン 歌舞伎第十二弾 盟三五大切(かみかけてさんごたいせつ)』の後、7月から半年、改修のための長期の休業に入るBunkamuraのシアターコクーンを取材しました。

-

旧金毘羅大芝居(金丸座)

国の重要文化財に指定された、現存する最古の芝居小屋旧金毘羅大芝居(金丸座)。歌舞伎界の春の風物詩「四国こんぴら歌舞伎大芝居」は4月9日(土)に初日を迎えます。

-

京都四條南座

歌舞伎発祥の地といわれる京の、四条河原付近に芝居街が誕生したのは元和年間(1615~1623年)。その元和以来の大変由緒ある劇場、南座の魅力をご紹介します。

-

初春を祝い賑わう 浅草公会堂

「新春浅草歌舞伎」が上演される浅草公会堂を取材しました。「新春浅草歌舞伎」はお正月の浅草の風物詩。浅草の人々の心意気に支えられ、育まれ、年を重ねてきました。

-

日生劇場

今回は「十二月大歌舞伎」が上演される日生劇場。立地は皇居にほど近く、日比谷通りに面した一等地。著名な建築家である村野藤吾設計の建物は学術的にも貴重なものです。観劇の際にはぜひ劇場にもご注目ください。

-

大阪平成中村座

新連載の第1回は2010年10月、11月に大阪城西の丸庭園内に出現した仮設劇場、大阪平成中村座を取材。舞台後方を上演中に開けて大阪城や庭園の緑を借景とする演出が大きな話題を呼んでいます。