公演情報詳細

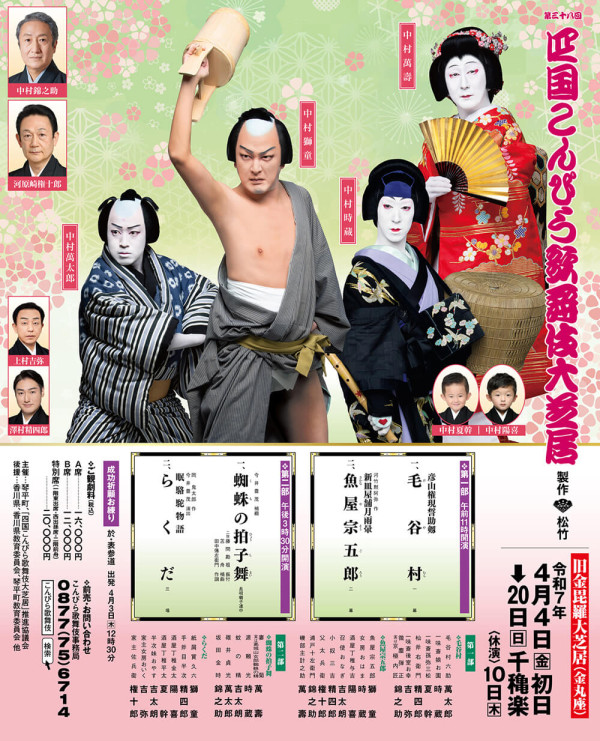

第三十八回 | ||

四国こんぴら歌舞伎大芝居 |

当公演は終了いたしました。

2025年4月4日(金)~20日(日)

劇場:旧金毘羅大芝居(金丸座)

こんぴら歌舞伎 オフィシャルサイト

チラシ裏面

※松竹株式会社は、人権や多様性、社会理念を常に重視、尊重しておりますが、歌舞伎においては、作品の時代背景や原作の意図などに照らした表現、演出をあえてそのまま上演する場合がございます。なにとぞご理解、ご了承賜りますよう、お願い申し上げます

料金(税込)

- A席16,000円

- B席12,000円

- 特別席20,000円

※小学生未満のお子様はご入場いただけません

こんぴら歌舞伎 オフィシャルサイト

チラシ裏面

※松竹株式会社は、人権や多様性、社会理念を常に重視、尊重しておりますが、歌舞伎においては、作品の時代背景や原作の意図などに照らした表現、演出をあえてそのまま上演する場合がございます。なにとぞご理解、ご了承賜りますよう、お願い申し上げます

日程詳細

2025年4月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4 | 5 | ||||||

| 第一部第二部 | 11:0015:30 | 11:0015:30 | |||||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| 第一部第二部 | 11:0015:30 | 11:0015:30 | 11:0015:30 | 11:0015:30 | -- | 11:0015:30 | 11:0015:30 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |

| 第一部第二部 | 11:0015:30 | 11:0015:30 | 11:0015:30 | 11:0015:30 | 11:0015:30 | 11:0015:30 | 11:0015:30 |

| 20 | |||||||

| 第一部第二部 | 11:0015:30 |

2025年4月

| 第一部 | 第二部 | |

|---|---|---|

| 4 (金) |

11:00 | 15:30 |

| 5 (土) |

11:00 | 15:30 |

| 6 (日) |

11:00 | 15:30 |

| 7 (月) |

11:00 | 15:30 |

| 8 (火) |

11:00 | 15:30 |

| 9 (水) |

11:00 | 15:30 |

| 10 (木) |

- | - |

| 11 (金) |

11:00 | 15:30 |

| 12 (土) |

11:00 | 15:30 |

| 13 (日) |

11:00 | 15:30 |

| 14 (月) |

11:00 | 15:30 |

| 15 (火) |

11:00 | 15:30 |

| 16 (水) |

11:00 | 15:30 |

| 17 (木) |

11:00 | 15:30 |

| 18 (金) |

11:00 | 15:30 |

| 19 (土) |

11:00 | 15:30 |

| 20 (日) |

11:00 | 15:30 |

演目と配役

第一部

彦山権現誓助剱

一、毛谷村(けやむら)

| 毛谷村六助 一味斎娘お園 一味斎孫弥三松 杣斧右衛門 一味斎後室お幸 微塵弾正実は京極内匠 | 萬太郎 時蔵 夏幹 精四郎 吉弥 錦之助 |

河竹黙阿弥 作

新皿屋舖月雨暈

二、魚屋宗五郎(さかなやそうごろう)

| 魚屋宗五郎 女房おはま 酒屋丁稚与吉 召使おなぎ 小奴三吉 父太兵衛 浦戸十左衛門 磯部主計之助 | 獅童 時蔵 陽喜 吉太朗 精四郎 権十郎 錦之助 萬壽 |

第二部

今井豊茂 補綴

一、蜘蛛の拍子舞(くものひょうしまい)

| 妻菊実は葛城山女郎蜘蛛の精 源頼光 蚊の精 碓井貞光 坂田金時 | 萬壽 時蔵 吉太朗 萬太郎 錦之助 |

岡 鬼太郎 作

今井豊茂 演出

眠駱駝物語

二、らくだ

| 紙屑買久六 手斧目半次 酒屋丁稚金太 酒屋丁稚平太 半次妹おやす 家主女房おいく 家主佐兵衛 | 獅童 精四郎 陽喜 夏幹 吉太朗 吉弥 権十郎 |

みどころ

第一部

一、毛谷村(けやむら)

豊前国彦山の麓の毛谷村に住む剣術の名手・六助は、微塵弾正と名のる浪人から「老母のために仕官して孝行したい」と頼まれ、領主の前で行われた剣術試合でわざと勝ちを譲ります。そんな六助のもとへ現れたのは、一人の虚無僧。六助を仇と誤解して斬りかかった虚無僧でしたが、実はその正体は六助の師匠である吉岡一味斎の娘・お園で、互いに面識はなかったものの二人は許嫁の仲だったのです。一味斎が京極内匠という悪人の武士に討たれたと聞いた六助は、自身を陥れる計略に気付き…。

好人物で腕の立つ六助は、江戸時代の庶民から広く愛されてきました。また、男顔負けの剣術を見せるお園は「女武道」と呼ばれる役柄。六助が自分の許嫁だと知り、女性らしい仕草で色気を見せる一面も。二人のやりとりが魅力的な、義太夫狂言の名作をお楽しみください。

二、魚屋宗五郎(さかなやそうごろう)

江戸は芝神明で魚屋を営む宗五郎が、妹・お蔦の弔いを行っていました。磯部主計之助という旗本のもとで奉公していたお蔦は、不義を働き、手討ちにされてしまったのです。しかし、実はお蔦に横恋慕した者による虚偽の訴えが原因ということが明らかに。大の酒好きで、しかも酒乱の質があるので酒を断っていた宗五郎ですが、妹を殺された悔しさから立て続けに酒を飲み、磯部邸に暴れ込みます…。

作者の河竹黙阿弥が、五世尾上菊五郎から「酒乱の役を演じたい」と言われて書き下ろしたという本作。1杯、2杯、3杯と酒を飲み進めるにつれて人格が変わっていき、磯部邸へと向かっていく宗五郎の「引っ込み」が見せ場の一つです。

第二部

一、蜘蛛の拍子舞(くものひょうしまい)

荒れ果てた空御所に物の怪が出現すると聞き、検分のため逗留する源頼光一行。そこへ突如現れた白拍子・妻菊を怪しみ問答を進めるうちに、一行は拍子舞を舞い始めます。妻菊の影が蜘蛛に見えることに気付き、頼光が斬りかかると、妻菊は千筋の糸を繰り出し…。

名剣についての問答、頼光一行が歌いながら踊る拍子舞、女郎蜘蛛の精との大立廻りと、歌舞伎の醍醐味を存分にご堪能ください。

二、らくだ

江戸の裏長屋に住む遊び人の「らくだ」こと馬太郎が死んだことから、物語は始まります。遊び人仲間・手斧目の半次が馬太郎の弔いについて思案していたところ、紙屑買の久六がやってきて、巻き込まれることに。弔いに必要な供物を長屋の家主に頼むと、拒否されたうえに「死人のカンカンノウを見てみたいものだ」と言われ、半次は久六の唄に合わせ馬太郎の死骸を抱えて踊り出します。これに参った家主は望みを叶えますが、供物の酒を飲み始めると、次第に朴訥な久六が半次に絡み始め…。

粗暴な半次と正直者の久六という対照的な二人がコミカルでテンポのよいやり取りを見せ、江戸後期に庶民の間で流行った「カンカンノウ」を唄い踊る場面も笑いを誘います。さらには、酒を飲み始めた二人の関係が入れ替わる過程が大きな見どころとなっています。

続きを読む