ニュース

幸四郎、染五郎が語る、歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」

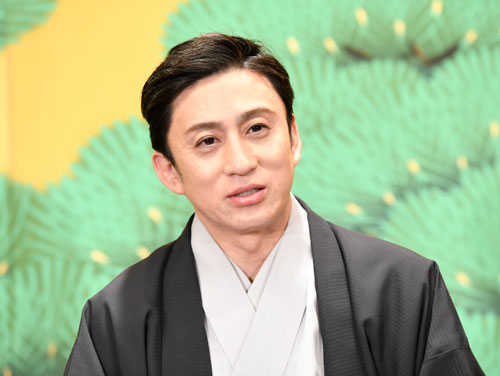

2025年9月2日(火)に開幕する歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」に出演する松本幸四郎、市川染五郎が、公演に向けての思いを語りました。

▼

初世中村吉右衛門の功績を顕彰し、その芸と精神の継承を目的として、平成18(2006)年9月から始まった秀山祭。今年は、昼夜通しで『菅原伝授手習鑑』が上演されます。菅丞相を取り巻く人間模様がドラマチックに描き出された本作は、三大名作の一つとして、初演から約280年を経た今でも、お客様を魅了し続けています。

ゆかりのある演目

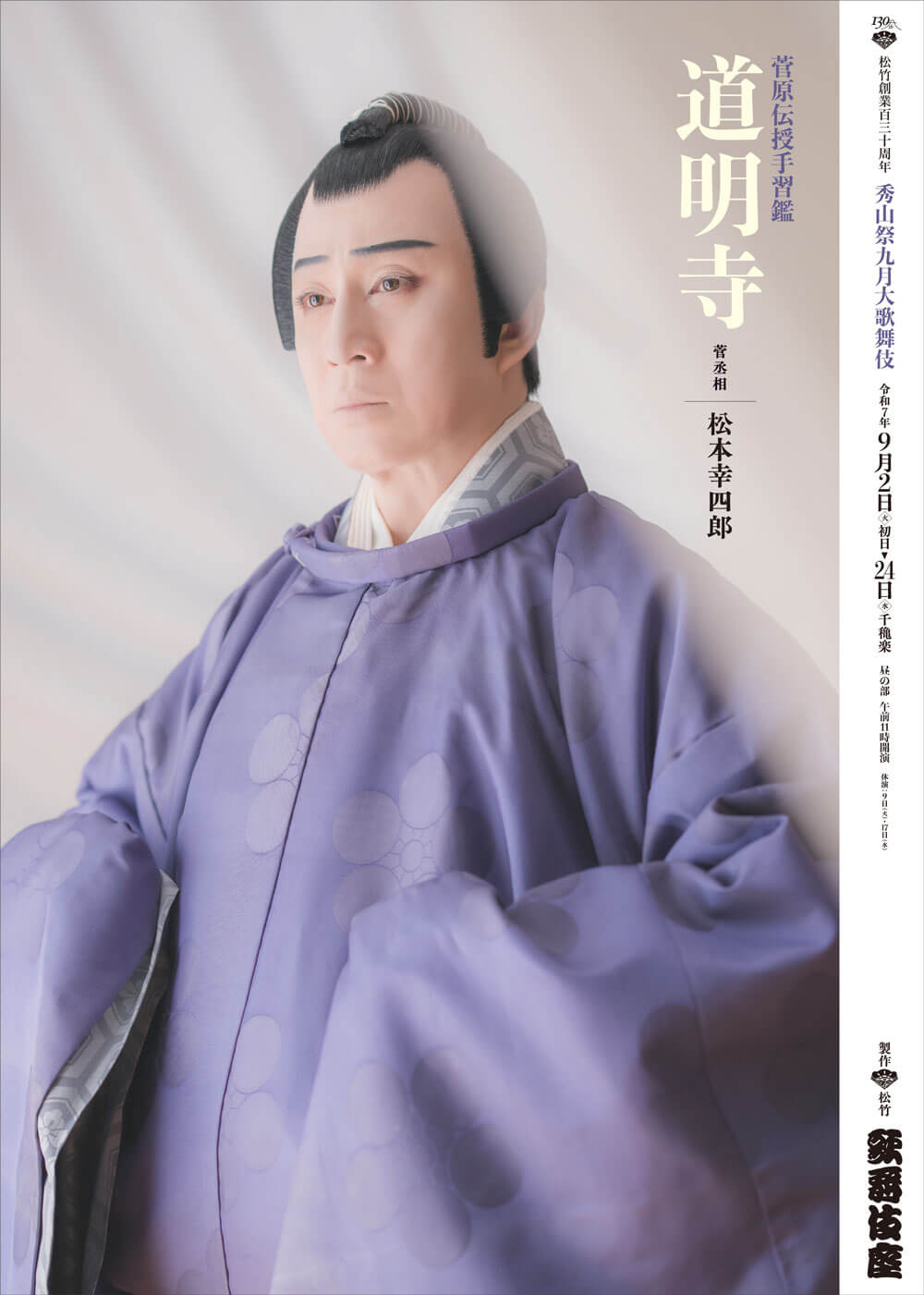

昼の部(Bプロ)『筆法伝授』、『道明寺』において、菅丞相を初役で勤める幸四郎。「まさか自分が松嶋屋のおじ様(片岡仁左衛門)と菅丞相をダブルキャストで勤めさせていただくとは思ってもおらず、驚きとともに、おじ様に教えていただけるということに、このうえない幸せを感じます。おじ様の菅丞相を次につなげる役割として、責任を感じています。また、曽祖父(初世吉右衛門)の代表的な演目で、高麗屋も代々受け継いできた、ゆかりのある大きなお役ですので、しっかり勤めたい」と、喜びを口にします。

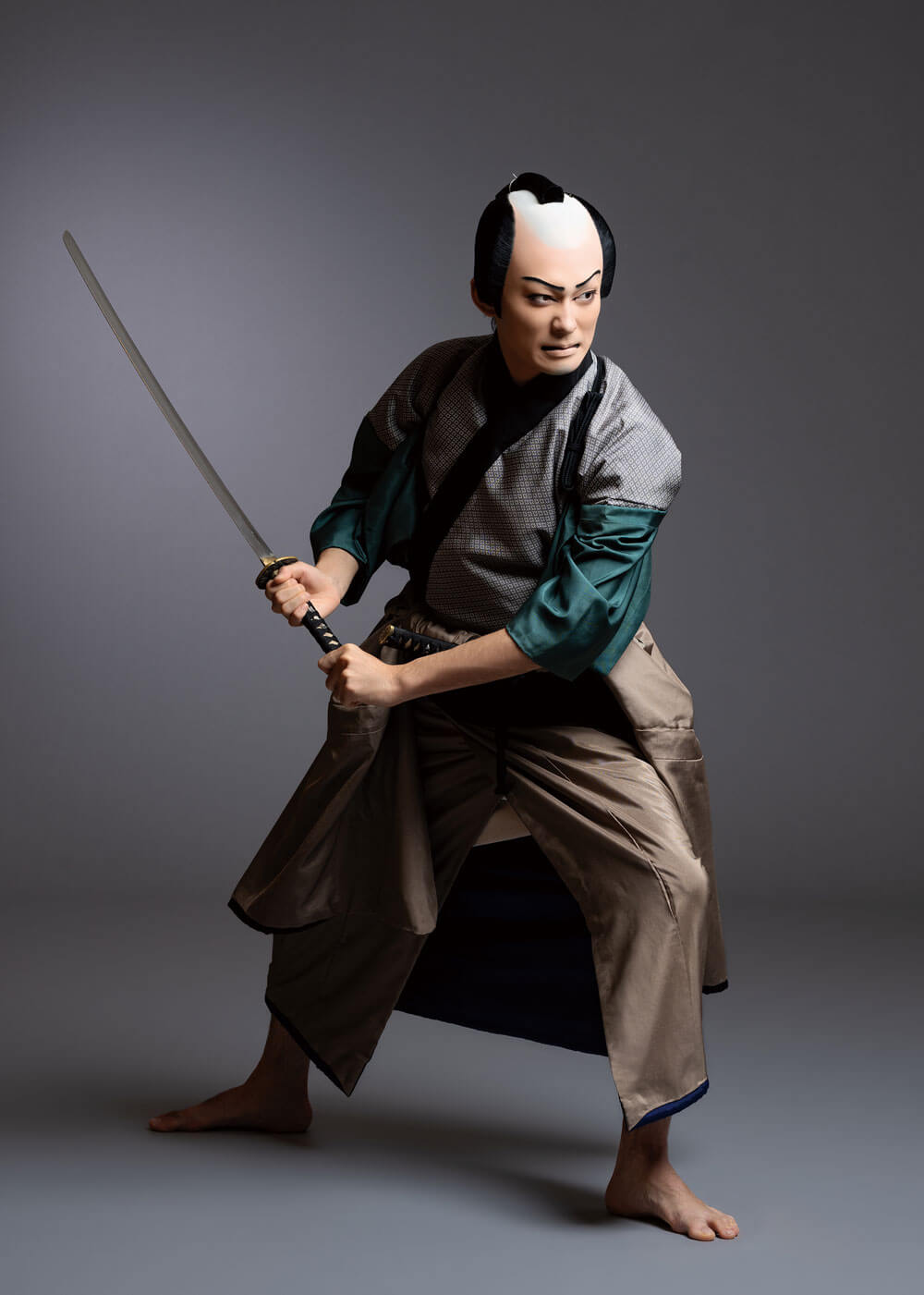

染五郎は、昼の部(Bプロ)『筆法伝授』・夜の部(Bプロ)『寺子屋』の武部源蔵を、夜の部(Aプロ)『車引』の梅王丸を、いずれも初役で演じます。「どちらも身にあまるお役ですが、自分の100%を注ぎ、その覚悟が役柄に重なって見えたらと思います。まずはせりふ回し、間合いや、表情に込める思いなどを父に教わり、等身大の役をご覧いただけるようにしたいです。長い歴史のなかで、一つひとつが計算され、磨き上げられ、洗練されたお芝居ですので、自分の身体を通して体現できるように勤めたいです」と、気合いを込めて語ります。

芸の継承を

「上演が決まって道明寺に参拝し、太宰府天満宮ではご祈祷をしていただきました。この演目は『寺子屋』を曾祖父が復活上演というかたちで勤めてから、今日まで受け継がれています。その伝統を守りながら、今回、松嶋屋さんのやり方を教えていただくことは、大きな意味があることだと思っております。菅丞相は、苅屋姫への思いや、周りの人への情に厚い部分を持ちながらも、それだけではない格の大きさや強さがある人物。動きやせりふからにじみ出る、その人物像を感じていただけるように演じられたら」と、幸四郎は役にこめる思いを口にします。

「大叔父(二世吉右衛門)をみて憧れていた役を演じさせていただけるのは本当にありがたいことです。直接、役を教えていただく経験はできなかったのですが、播磨屋の芸を受け継いだ先輩方からきっちりと教わり、匂いや空気のようなものまで体現できるようになりたいです」と、染五郎が続けると、「(松本白鸚が出演し、高麗屋)三代で『車引』を勤められるということも我々にとっては幸せな時間です。芸を継承している場をぜひ多くの方に観ていただきたい。歌舞伎の魅力を知っていただくきっかけに繋がればと思います」と、幸四郎も期待をこめます。

歌舞伎らしい魅力

衣裳を身に着けてのスチール撮影を終え「菅丞相の扮装を纏うと、その特別さを感じて写真撮影中、涙が止まらなかったです。頭のなかで菅丞相のせりふを言いながら撮っていただき、不思議な時間でした」と、振り返る幸四郎。染五郎も、「源蔵は梅王丸に比べてシンプルな拵えですが、心臓がばくばくするくらい緊張して、背筋がのびる感覚がありました。源蔵は心を鬼にして菅丞相を守りますが、そのために何かを犠牲にしてしまったという複雑な心をもっていて、その心までも感じられるような時間でした」と、語ります。

「歌舞伎の代表的な作品であり、歌舞伎を観た、という感覚をもっていただける作品。最近歌舞伎を知った方々にも観ていただくには最適な作品だと思いますね。ストーリーのおもしろさ以外にも、音楽や衣裳など、観る方それぞれに興味を持っていただける要素が散りばめられているのが歌舞伎だと思うので、それを探しに来ていただきたいと思います」と、幸四郎が呼びかけると、「先人たちが受け継いできた作品です。時代が変わり、お客様も変わっていくなかで、のこしてきてもらった作品を一人でも多くの方に観ていただけるように勤めます」と、染五郎も決意を表しました。

▲ 『菅原伝授手習鑑』「道明寺」松本幸四郎

▲ 『菅原伝授手習鑑』「寺子屋」松本幸四郎

▲ 『菅原伝授手習鑑』「車引」市川染五郎

▲ 『菅原伝授手習鑑』「寺子屋」市川染五郎

▼

歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」は、9月2日(火)から24日(水)までの公演。チケットはチケットWeb松竹、チケットホン松竹ほかで販売中です。