江戸職人(クラフト)手帖

色褪せない庶民の「豊かさ」を次代へ

将軍や大名が公服である裃に柄を染め競い合ったと言われる江戸小紋(※)は、次第に町人の間にも広まっていきます。

江戸時代前期に書かれた遊郭のハウ・ツー本とも言える『色道大鏡』では「こもんは、しどろに、なるほどこまやかなるを本(もと)とす」と、通人にふさわしい小紋の柄をさながらファッション雑誌のように紹介しています。

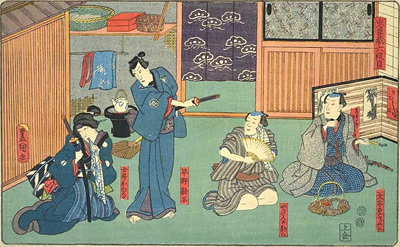

歌舞伎の舞台でも町民が纏う小紋は、遊郭の女将や商家の妻といった女性の落ち着きや貫禄を演出しています。一方『仮名手本忠臣蔵』六段目で、廓勤めを決意したお軽を迎えに来る一文字屋才兵衛が纏うのも小紋の羽織。質素な住居とは場違いな遊郭の華やかさを際立たせることで、お軽の悲しい身の上を観るものに訴えかけるようです。

※江戸小紋(※1):裃小紋から発達した一色染めの細緻(さいち)で古格のある小紋で、その技術を保護すべきものとして一般的な小紋とは区別するため、1952年に当時の文化財保護委員会(現在の文化庁)が命名した呼称。

『忠臣蔵』六段目 三世歌川豊国画。

左から女房おかる、早野勘平、ぜげんの勘六、一文字屋才兵衛。

国立国会図書館所蔵。無断転載禁。

|

|

|

||

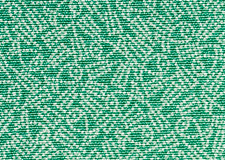

左から「魚と扇子」、なめくじや蛇が描かれた「厄除け」、長い柄の傘と踊り子で豊作をねがう田植えの踊りを表す「住吉踊り」。 |

||||

|

|

|

||

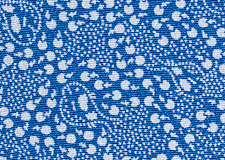

左から「桜鯛」、消化がよくお腹に“あたらない”(難にもあたらない)という意味を込めた「大根とおろし金」、てっちりなどにつきもので食べ合わせもいいと言われる「ふぐと茄子」 |

||||

普段のお洒落として気軽に着られる小紋。それが小宮康孝さんの目指すものです。

「精緻な江戸小紋を見ると『日常着に贅沢ですね』とおっしゃる方もいますが、そうじゃないんです。贅沢というのは一度着たきり、もう袖を通さないもののこと。逆に、いい小紋は飽きがこないから長く着られるものですよ。今でいうエコですかね(笑)。ですから小紋は贅沢品になっちゃいけません」

長く愛着を持てる理由。そのひとつは洒落たデザインではないでしょうか。

昭和50年、小宮さんが50歳の節目に作り上げた小紋柄の見本帳『小紋百景』には日本の四季を描いた図柄、とんちの利いた洒落文様など135種類のデザインが収められています。眺めていると楽しくて、時を忘れます。

小宮さんの大きな功績は、現代の染料を研究し「時を経ても色褪せない」小紋を作り上げたこと。江戸生まれのデザインに、永遠ともいえる命を吹き込んだのです。

「自分の祖母や母親がいい着物を持っていたとしたら、不謹慎ですけど『早く形見分けしてほしい』と思ってもらえるような着物を作りたいですね。いつ袖を通しても豊かな気持ちになるような。まだそこまでのものは作れていないんですけどね」

江戸小紋はあくまで実用品。必要なのは贅沢ではなく「豊か」であること。その精神を小宮さんは、図柄の原点となる型紙作りにも注ぎました。

江戸職人手帖

バックナンバー

-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~

役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。

-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~

向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。

-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~

勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。

-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~

一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。

-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜

江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。

-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜

第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。