江戸職人(クラフト)手帖

染め物職人の心を捉えたエスニックな布

|

染の里 二葉苑 |

|

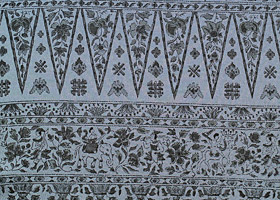

更紗柄の輪郭の部分の細い線だけを染めた糸目更紗。色彩豊かな江戸更紗の中で、シンプルで粋なデザインはむしろ個性的。 |

古来、清流に蛍が飛び交っていた新宿区上落合。明治から大正初期にかけて、染色に欠かせない澄んだ水を求めて、この地に多くの染色職人が移り住んだといいます。妙正寺のほとりに立つ「染の里 二葉苑」さんは、創業1920年の染色工房。その若き4代目、小林元文さんにお話を伺いました。

「かつて南蛮船で運ばれた更紗は貴重品で、武家や豪商など一部の権力者がたばこ入れや小袱紗、茶席の道具などに仕立てて珍重していました。私の想像ですが、『茶席で珍しい布を見た』などと、染め物職人達の間で噂が噂を呼んだかもしれませんね。エキゾチックな色づかいや染の技法に衝撃を受けた彼らは、なんとか自分たちもその風合いを加工したい、と思ったでしょうね」

職人魂が揺さぶられたのだ、と小林さん。元々、武士の裃を染めるために発展した江戸小紋を筆頭に、江戸には多くの染め物職人が集まっていました。中でも型紙(和紙)を使うことに長けた江戸小紋の職人は、同じように型(木型)を使う更紗の技法に、ごく自然に触発されたのでしょう。江戸小紋の型紙の技術を駆使することで誕生した江戸更紗。ひとつの模様を通常で30枚ほど、精緻なデザインになれば300枚もの型紙を使って染め上げることで生まれる色彩の奥行きには、独特の味わいがあります。

「いくらでも華やかにできる技法なのに、江戸更紗は染めの最後に布全体に色をかけるなど、渋い風合いが特徴です。江戸の『粋』とでも言うのでしょうか。でも最近は、色を重ねない糸目(線)だけの糸目更紗も人気があるんですよ。これはお客様の要望で生まれた柄。江戸時代にはなかったデザインです」

実は小林さんは今、こうした新しい発想の江戸更紗に積極的に取り組み、江戸から続く技を新たなステージに受け継いでゆくチャレンジをしています。

|

|

|

||

|

|

|

||

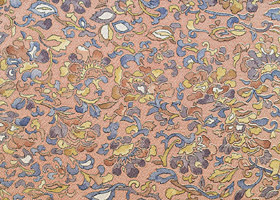

取材に伺った日に見せていただいた反物の一部。エキゾチックな図柄は、まるで洋服感覚。「『着物の形をしたドレス』として、季節やシーンを問わず楽しめますよ」と小林さん。 |

||||

小林元文

染の里 二葉苑 代表取締役。1965年生まれ。高校、大学と、英国ケンブリッジに留学。帰国後、旅行会社に就職し、インド、パキスタン、中東などで更紗に出会い、母国、日本の更紗の素晴らしさを再発見し、家業を継ぐことを決意。現在は二葉苑の代表者として「江戸染色工房・再生プロジェクト」に取り組む。

小林さんが身につけているスカーフは江戸更紗。二葉苑さんのオリジナル商品。

染の里 二葉苑 ホームページ:http://www.futaba-en.jp

江戸職人手帖

バックナンバー

-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~

役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。

-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~

向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。

-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~

勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。

-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~

一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。

-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜

江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。

-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜

第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。