江戸職人(クラフト)手帖

新しい江戸更紗、新しい職人の姿を求めて

|

||||||

|

|||

ちょうど染色体験の真っ最中。今日の生徒さんは若い男性です。講師の中野史朗さんは35歳の若手職人さん。間近に迫ったパリでの展示会で発表するスカーフのデザインを任されているそうです。 |

|||

|

|||

|

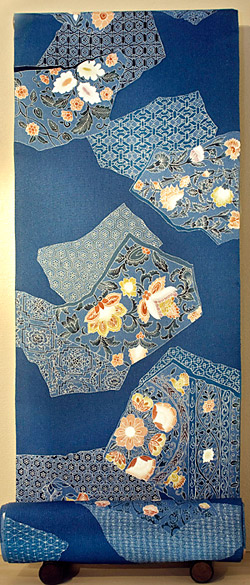

「染の里 二葉苑」に併設されたギャラリー&ショップでは、江戸更紗を取り入れた新感覚の小物などの販売も。 |

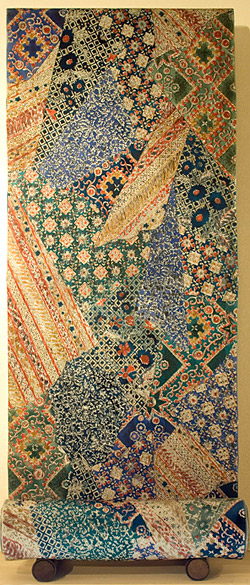

「元々、更紗の図案は花鳥風月を映した物が多く、中でも草花柄が日本ではポピュラーですね。おもしろいのは、更紗に描かれた花は、何の花なのか特定できないこと。友禅などが季節の花を写実するのに対して、更紗は花が紋様化しているのが特徴的ですね」

この、日本伝統の着物地の概念とは少しく趣を異にする江戸更紗のデザインテイストが、最近では若い方に受け入れられているのだそう。形式にとらわれず、カジュアルなパーティや結婚式で江戸更紗の着物や帯を身につける人も少なくありません。江戸の染め物職人が目を見張った斬新な絵柄は、世紀を超えて、現代の感性にもフレッシュに映っているようです。当然のように職人達も、新しい発想で江戸更紗を継承する道を模索しています。

「二葉苑では江戸更紗とアクリル素材を組み合わせたアクセサリーや照明器具などインテリアの提案も行っていますし、海外での展示会などでも確かな手応えを感じています。工房では、一般の方を対象にした染色教室や染色体験も開催していて、おかげさまで盛況です」

展示会向けの商品のデザインはもちろん、染色教室の講師も二葉苑の職人の大切な仕事です。伝統を絶やさないためには、より多くの人に江戸更紗を身近に感じてもらうこと。それが小林さんの信念なのです。また染色教室は、別の効果も生んでいるといいます。

「実は教室にいらっしゃる生徒さんの作品に、驚かされ影響を受けているんですよ。私たちが思いもつかないような自由な発想に、いつもハッとさせられます」

この謙虚な学びの姿勢が、江戸更紗の可能性を拓いていくのでしょう。インタビューの最後に、ご自身の仕事を「まだまだ」と評した小林さん。「でも、『まだまだ』と、何百年も前から染め屋は言いつづけているんですよね、きっと(笑)。その想いが脈々と伝わっているんです」と語る小林さんの言葉は、やはり伝統を守る職人のもの。その笑顔に、染め物への深い愛情を見ました。

|

|

|

|

|||

工房で帯の絵柄に色を差す作業をしていた、キャリア6年の岡野睦子さん。 |

余分な染料を洗い流す作業は、真冬も冷たい水で。「その方が、色が締まるんです」と井上英子さん。 |

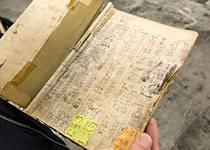

仕上がった反物を巻いていた大野勝さんは、この道半世紀のベテラン職人さん。その大野さんが「古い物があるよ」と染料の調合レシピを見せてくださいました。 |

すっかり変色してページの角はそっと触れてもやぶけてしまいそうなほどの年季物。びっしりと書き込まれた文字に、大正、昭和と工房を支えた職人達の研鑽が偲ばれます。 |

|||

江戸職人手帖

バックナンバー

-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~

役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。

-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~

向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。

-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~

勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。

-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~

一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。

-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜

江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。

-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜

第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。