江戸職人(クラフト)手帖

装飾に宿る美意識

生活文化への理解を深めながら、オリジナリティあふれるデザインを追究する企業、INAXは歴史的なタイルの原料や製造過程を研究し復刻をしています。

このページでは、愛知県・常滑市にあるINAXライブミュージアムの中から、人類が遥かな歴史の中で生み出してきたデザインを物語る貴重な展示をご紹介してゆきます。

タイルデザインの東西交流(タイルに表れたジャポニズム))

|

写真1 東インド会社マークのある有田焼皿 |

|

||

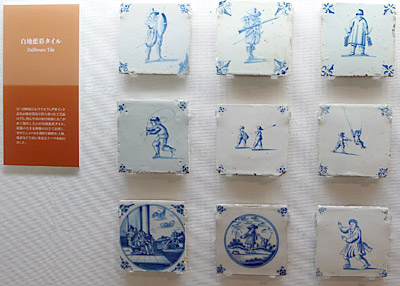

| 写真2 デルフト白地藍彩タイル 世界のタイル博物館展示 |

|

|

||||||

| 写真5 染付古便器(加藤紋右衛門作) |

|||||||

中国の特産品である「絹」が紀元前1〜2世紀ごろ、中央アジアを経てローマまで運ばれた陸の道をドイツ人のリヒト・ホーフェン博士がドイツ語で「ザイデン・シュトラーセ(絹の道)」と呼んだのが、「シルクロード」と呼ばれる所以だそうです。今日でも東西交流の代名詞のように使われていますが、実際この陸の道が盛んに使われたのは7〜8世紀までで、8〜9世紀以後は、東西交易の中心的路線となったのは海上ルートであり、「海のシルクロード」とも呼ばれていました。海の道は主として陶磁器が運ばれ、東大名誉教授で陶磁器の東西交流を研究した故三上次男先生は、「陶磁の道」と命名しています。

この陶磁の道を盛んに利用したのが16世紀〜17世紀の大航海時代の欧州船団であり、17世紀に作られたオランダ東インド会社はその中心的存在でした。東インド会社は、当初中国景徳鎮の染付磁器を中心に買い入れていましたが、明の海外貿易禁止政策により、有田に大量の注文を出し、日本の磁器生産はこれをはずみとして発展しました(写真1)。特にこの白地に青で彩色し文様を描く染付の技法は、欧州の人たちを虜にしたようです。オランダのタイルにおいても、それまでの多彩色が施されたタイルデザインに代わって17世紀のタイルにはそのほとんどが白地に青色で絵付けされたものになっています。(写真2)。17世紀に描かれたフェルメールの「牛乳を注ぐ女」にも右下の方に白地に青で絵の描かれたタイルが使用されている様子が描かれています。

その後19世紀に日本が開国し、多くの外国人が日本に訪れ、欧州で開催された万国博覧会への日本の浮世絵などが紹介されると、日本の文様やデザインが欧州の芸術家や工業デザイナーに注目されるジャポニズム(日本趣味)という潮流が起こります。写真3と写真4は同じ19世紀に日本の瀬戸とイギリスで作られたタイルです。どちらも、日本で古くからある七宝文様を基本としたデザインが施されており、タイルデザインにおける東西交流の様子を証明するものです。また、このコーナーでも何度か取り上げています染付古便器(写真5)の中にも絵付師が欧州のデザインから影響されたデザインが施された絵柄が描かれたものもあります。異国のデザインに刺激を受け、自分たちの文化をベースに新しいデザインを生み出す様は、昔も今も そしてこれからも変わらぬ文化交流でもあり続けるものなのでしょう。

文:愛知県常滑市INAXライブミュージアムものづくり工房 後藤泰男

江戸職人手帖

バックナンバー

-

押絵羽子板 ~親子が気持ちをこめて、全工程を手作業で~

役者がまるで眼の前で芝居をしているかのように臨場感溢れる姿を見せる押絵羽子板。今回は鴻月さんと、息子の和宏さんの製作現場を取材しました。

-

押絵羽子板 ~歌舞伎の名場面で暮らしを飾る~

向島で江戸の技を今に残す羽子板の「鴻月(こうげつ)」さんを訪れ、芝居と羽子板の深い関係をお伺いしました。

-

江戸千代紙 〜職人から職人に受け継ぐデザイン〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

江戸千代紙 〜遊び心と江戸の粋が生み出す色彩美〜

東京・湯島で江戸末期から千代紙づくりを続けている老舗、ゆしまの小林(おりがみ会館)を訪れました。江戸のデザインを通して、日本人が愛でてきた美に迫ります。

-

勘亭流 ~文字に込められた芝居への想い~

勘亭流の書家、伏木寿亭さんの仕事場を訪ねてお話を伺う2回目は、見慣れた文字ひとつひとつに込められた工夫と想いに迫ります。

-

勘亭流 ~芝居の賑わいを映す文字~

一度でも劇場に足を運んだ方なら、必ず目にしたことのある独特の文字。歌舞伎公演の筋書や看板の文字を手がける書家・伏木寿亭さんの仕事場を訪ねました。

-

江戸小紋 〜町人文化から生まれたデザイン〜

江戸小紋の人間国宝・小宮康孝さんの工房を訪ねる第二回目は、町人文化から生まれた洒落っ気いっぱいの小紋の世界を探訪します。

-

江戸小紋 〜厳しさに宿る美を追い求めて〜

第一回目は、極小の美と呼ばれる「江戸小紋」の世界を探訪します。遠目からは色無地にしか見えない着物に息づく、きりりと引き締まった文様。