公演情報詳細

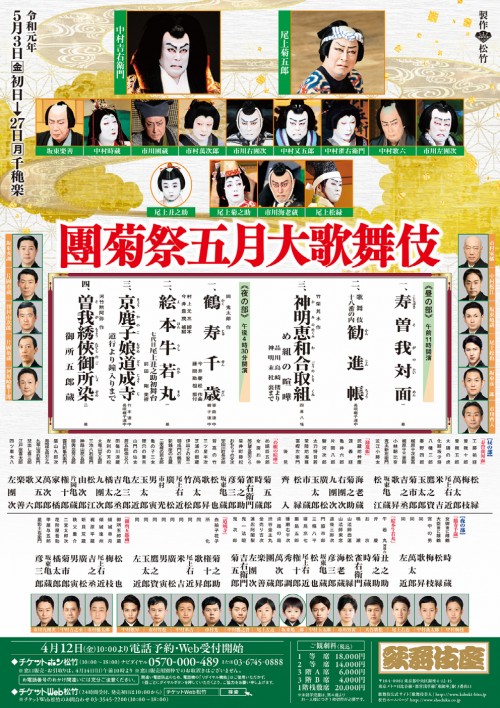

團菊祭五月大歌舞伎 |

当公演は終了いたしました。

2019年5月3日(金・祝)~27日(月)

劇場:歌舞伎座

演目と配役

昼の部

一、寿曽我対面(ことぶきそがのたいめん)

| 工藤祐経 曽我十郎 曽我五郎 大磯の虎 化粧坂少将 八幡三郎 秦野四郎 梶原平次景高 梶原平三景時 小林朝比奈 鬼王新左衛門 近江小藤太 | 松緑 梅枝 萬太郎 尾上右近 米吉 鷹之資 玉太郎 菊市郎 吉之丞 歌昇 坂東亀蔵 松江 |

二、歌舞伎十八番の内 勧進帳(かんじんちょう)

| 武蔵坊弁慶 源義経 亀井六郎 片岡八郎 駿河次郎 太刀持音若 常陸坊海尊 富樫左衛門 後見 | 海老蔵 菊之助 右團次 九團次 廣松 玉太郎 市蔵 松緑 齊入 |

竹柴其水 作

三、神明恵和合取組(かみのめぐみわごうのとりくみ)

め組の喧嘩

品川島崎楼より

神明末社裏まで

| め組辰五郎 女房お仲 尾花屋女房おくら 柴井町藤松 おもちゃの文次 宇田川町長次郎 背高の竹 三ツ星半次 芝浦の銀蔵 伊皿子の安三 御成門の鶴吉 新銭座の吉蔵 二本榎の若太郎 亀の子三太 狸穴の重吉 山門の仙太 辰五郎倅又八 田毎川浪蔵 左利の芳松 大竜山文五郎 三池八右衛門 神路山花五郎 御輿岳芳五郎 露月町亀右衛門 葉山九郎次 島崎楼女将おなみ 九竜山浪右衛門 焚出し喜三郎 江戸座喜太郎 四ツ車大八 | 菊五郎 時蔵 雀右衛門 菊之助 彦三郎 坂東亀蔵 松也 歌昇 萬太郎 竹松 尾上右近 廣松 市村 光 男寅 玉太郎 左近 亀三郎 吉之丞 橘太郎 九團次 松江 由次郎 片岡亀蔵 権十郎 家橘 萬次郎 又五郎 歌六 市蔵 ※ 左團次 |

夜の部

岡 鬼太郎 作

一、鶴寿千歳(かくじゅせんざい)

| 女御後に雌鶴 大臣後に雄鶴 宮中の男 同 同 同 | 時蔵 松緑 梅枝 歌昇 萬太郎 左近 |

村上元三 脚本

今井豊茂 補綴

二、絵本牛若丸(えほんうしわかまる)

七代目尾上丑之助初舞台

| 牛若丸 弁慶 お京 鳴瀬 山法師西蓮 山法師東念 道後三郎次 門脇市郎 三條八平 寝鳥京七 厳島五郎 播磨右平次 淡路の局 渋谷金王丸 金売り吉次 蓮忍阿闍梨 鬼一法眼 鬼次郎 | 初舞台丑之助 菊之助 時蔵 雀右衛門 松緑 海老蔵 彦三郎 坂東亀蔵 松也 尾上右近 権十郎 秀調 萬次郎 團蔵 片岡亀蔵 ※ 左團次 吉右衛門 菊五郎 |

三、京鹿子娘道成寺(きょうかのこむすめどうじょうじ)

道行より鐘入りまで

| 白拍子花子 所化 同 同 同 同 同 同 同 同 | 菊之助 権十郎 歌昇 尾上右近 米吉 廣松 男寅 鷹之資 玉太郎 左近 |

河竹黙阿弥 作

四、曽我綉俠御所染(そがもようたてしのごしょぞめ)

御所五郎蔵

| 御所五郎蔵 傾城皐月 傾城逢州 梶原平蔵 新貝荒蔵 秩父重介 二宮太郎次 花形屋吾助 甲屋与五郎 星影土右衛門 | 松也 梅枝 尾上右近 吉之丞 廣松 男寅 菊市郎 橘太郎 坂東亀蔵 彦三郎 |

みどころ

昼の部

一、寿曽我対面(ことぶきそがのたいめん)

様式美にあふれる豪華なひと幕

工藤祐経の館。富士の巻狩りの総奉行に任じられた工藤が祝宴を催し、多くの大名が集まっているところへ、曽我十郎と五郎の兄弟が対面を願い出ます。二人の父河津三郎は、18年前に工藤の不意打ちにより落命。その仇を討とうとする五郎は、工藤に詰め寄りますが…。

江戸歌舞伎の色彩美にあふれる人気の高いひと幕をご堪能ください。

二、歌舞伎十八番の内 勧進帳(かんじんちょう)

主君義経を思う弁慶が読む勧進帳

兄頼朝と不和になり、都を落ち行く義経は、武蔵坊弁慶らとともに姿を変えて奥州平泉を目指します。その道中、一行は義経を捕らえるため幕府が設けた加賀国安宅の関で、関守富樫左衛門の詮議を受けます。弁慶は機転を利かせ、自分たちを東大寺建立のための勧進の山伏と名のります。しかし、富樫はそれを証明するために、寺建立の寄付を募る帳面「勧進帳」を読むように命じます。窮地に立たされた弁慶は…。

歌舞伎十八番のなかでも屈指の人気を誇る名作。團菊祭ならではの顔合わせでお楽しみいただきます。

三、神明恵和合取組(かみのめぐみわごうのとりくみ)

「火事と喧嘩は江戸の華」鳶と力士の真剣勝負

品川の遊廓島崎楼。些細なことから喧嘩を始める、め組の鳶と力士四ツ車大八たちを、め組の頭、辰五郎がおさめます。しかし数日後、鳶と力士の間で喧嘩が再熱。辰五郎と四ツ車も一触即発のにらみ合いとなりますが、江戸座の座元喜太郎が仲裁に入り、ことなきを得ます。ところが、仕返しをしない辰五郎に愛想をつかし出ていこうとする女房お仲へ胸のうちを明かすと、女房と我が子に別れを告げ、辰五郎は出かけていきます。そして、鳶と力士たちは争いに決着をつけるため芝神明に集まり…。

粋な江戸風俗を巧みにとり入れた、世話物狂言の傑作をお楽しみください。

夜の部

一、鶴寿千歳(かくじゅせんざい)

新しい時代を寿ぐ箏曲の舞踊

めでたい御代を寿いで宮中の者たちが舞い踊ります。やがて大臣と女御が雄鶴雌鶴に姿を変え、萬歳楽を奏でて齢を君に奉ります。

昭和天皇御即位の大礼を記念してつくられた、箏曲の舞踊をご覧いただきます。

二、絵本牛若丸(えほんうしわかまる)

豪華な顔ぶれがそろう初舞台

鬼一法眼と吉岡鬼次郎に伴われ、鞍馬寺を訪れた義朝の遺児牛若丸。源氏再興のために奥州へ旅立とうとする牛若丸には、弁慶が付き添うこととなります。その噂を聞きつけた平家方の郎党は、源氏を根絶しようと襲いかかってきますが…。

豪華な顔ぶれがそろい、七代目丑之助の初舞台を祝います。

三、京鹿子娘道成寺(きょうかのこむすめどうじょうじ)

華やかに踊り分ける切ない恋心

鐘供養のため大勢の所化が集まる紀州の道成寺。そこへ白拍子の花子が現れ、鐘を拝みたいと申し出ます。所化たちは舞を奉納するならと承知しますが、花子は切ない恋心を艶やかに踊り披露するうち、次第に形相が変わり…。

恋する娘をさまざまに踊り分ける、歌舞伎舞踊屈指の大曲をお楽しみください。

四、曽我綉俠御所染(そがもようたてしのごしょぞめ)

七五調の名台詞で聞かせる男伊達の粋と意地

御所五郎蔵は、もとは大名家の家臣でしたが、腰元皐月との不義を星影土右衛門に密告され追放の身となります。俠客になった五郎蔵は、仲之町で土右衛門と再会し、今は廓勤めの皐月をめぐり一触即発、その場を甲屋与五郎がおさめます。旧主のための金策で苦心する五郎蔵の様子を見かねた皐月は、金の工面のため土右衛門になびいたふりをしますが、その本心を知らない五郎蔵は激高し…。

河竹黙阿弥ならではの名台詞のやりとり、みどころあふれるひと幕です。

続きを読む