公演情報詳細

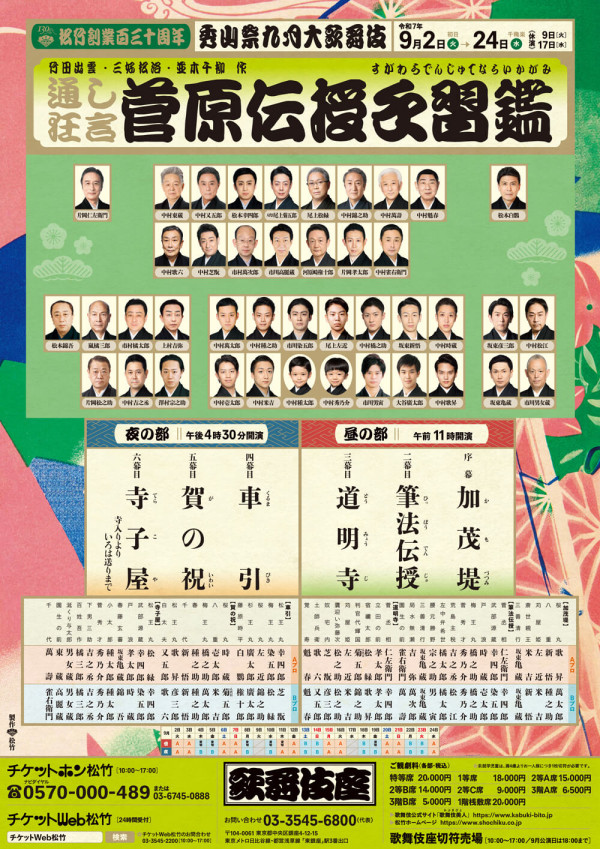

松竹創業百三十周年 | ||

秀山祭九月大歌舞伎 |

当公演は終了いたしました。

2025年9月2日(火)~24日(水)

劇場:歌舞伎座

チケット不正転売に対する取り組みと協力のお願い

チラシ表面

チラシ中面

日本語イヤホンガイド、英語字幕ガイドのご案内

お食事予約のご案内

送迎ハイヤープランのご案内

※松竹株式会社は、人権や多様性、社会理念を常に重視、尊重しておりますが、歌舞伎においては、作品の時代背景や原作の意図などに照らした表現、演出をあえてそのまま上演する場合がございます。なにとぞご理解、ご了承賜りますよう、お願い申し上げます

※チラシ資料提供:松竹大谷図書館

料金(税込)

- 特等席20,000円

- 1等席18,000円

- 2等A席15,000円

- 2等B席14,000円

- 2等C席9,000円

- 3階A席6,500円

- 3階B席5,000円

- 1階桟敷席20,000円

※1階桟敷席でのお茶のサービスはございません

※幕見席の購入方法についてはこちら

※幕見席の料金およびオンライン販売はこちら

チケット不正転売に対する取り組みと協力のお願い

チラシ表面

チラシ中面

日本語イヤホンガイド、英語字幕ガイドのご案内

お食事予約のご案内

送迎ハイヤープランのご案内

※松竹株式会社は、人権や多様性、社会理念を常に重視、尊重しておりますが、歌舞伎においては、作品の時代背景や原作の意図などに照らした表現、演出をあえてそのまま上演する場合がございます。なにとぞご理解、ご了承賜りますよう、お願い申し上げます

※チラシ資料提供:松竹大谷図書館

日程詳細

2025年9月

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||

| 昼の部夜の部 | AA | AA | 貸切B | 貸切B | AA | ||

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |

| 昼の部夜の部 | AA | 貸切B | -- | 貸切B | 貸切A | AA | BB |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |

| 昼の部夜の部 | BB | AA | AA | -- | BB | 貸切B | AA |

| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||

| 昼の部夜の部 | AA | BB | BB | AA |

2025年9月

| 昼の部 | 夜の部 | |

|---|---|---|

| 2 (火) |

A | A |

| 3 (水) |

A | A |

| 4 (木) |

貸切 | B |

| 5 (金) |

貸切 | B |

| 6 (土) |

A | A |

| 7 (日) |

A | A |

| 8 (月) |

貸切 | B |

| 9 (火) |

- | - |

| 10 (水) |

貸切 | B |

| 11 (木) |

貸切 | A |

| 12 (金) |

A | A |

| 13 (土) |

B | B |

| 14 (日) |

B | B |

| 15 (月) |

A | A |

| 16 (火) |

A | A |

| 17 (水) |

- | - |

| 18 (木) |

B | B |

| 19 (金) |

貸切 | B |

| 20 (土) |

A | A |

| 21 (日) |

A | A |

| 22 (月) |

B | B |

| 23 (火) |

B | B |

| 24 (水) |

A | A |

演目と配役

昼の部

竹田出雲 作

三好松洛 作

並木千柳 作

通し狂言 菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)

序幕 加茂堤(かもづつみ)

| 【Aプロ】 桜丸 八重 苅屋姫 斎世親王 三善清行 【Bプロ】 桜丸 八重 苅屋姫 斎世親王 三善清行 | 歌昇 新悟 左近 米吉 坂東亀蔵 萬太郎 種之助 米吉 新悟 坂東亀蔵 |

二幕目 筆法伝授(ひっぽうでんじゅ)

| 【Aプロ】 菅丞相 武部源蔵 戸浪 梅王丸 菅秀才 荒島主税 左中弁希世 腰元勝野 三善清行 局水無瀬 園生の前 【Bプロ】 菅丞相 武部源蔵 戸浪 梅王丸 菅秀才 荒島主税 左中弁希世 腰元勝野 三善清行 局水無瀬 園生の前 | 仁左衛門 幸四郎 時蔵 橋之助 秀乃介 吉之丞 橘太郎 宗之助 坂東亀蔵 吉弥 雀右衛門 幸四郎 染五郎 壱太郎 橋之助 秀乃介 松江 橘太郎 男寅 坂東亀蔵 萬次郎 萬壽 |

三幕目 道明寺(どうみょうじ)

| 【Aプロ】 菅丞相 立田の前 宿禰太郎 判官代輝国 苅屋姫 贋迎い弥藤次 奴宅内 土師兵衛 覚寿 【Bプロ】 菅丞相 立田の前 宿禰太郎 判官代輝国 苅屋姫 贋迎い弥藤次 奴宅内 土師兵衛 覚寿 | 仁左衛門 孝太郎 松緑 八代目菊五郎 左近 松之助 芝翫 歌六 魁春 幸四郎 孝太郎 歌昇 錦之助 米吉 松之助 彦三郎 又五郎 魁春 |

夜の部

竹田出雲 作

三好松洛 作

並木千柳 作

通し狂言 菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)

四幕目 車引(くるまびき)

| 【Aプロ】 松王丸 梅王丸 桜丸 杉王丸 藤原時平 【Bプロ】 松王丸 梅王丸 桜丸 杉王丸 藤原時平 | 幸四郎 染五郎 左近 廣太郎 白鸚 芝翫 松緑 錦之助 廣太郎 権十郎 |

五幕目 賀の祝(がのいわい)

| 【Aプロ】 桜丸 八重 梅王丸 春 千代 松王丸 白太夫 【Bプロ】 桜丸 八重 梅王丸 春 千代 松王丸 白太夫 | 時蔵 壱太郎 橋之助 種之助 新悟 歌昇 又五郎 八代目菊五郎 米吉 萬太郎 種之助 新悟 彦三郎 歌六 |

六幕目 寺子屋(てらこや)

寺入りよりいろは送りまで

| 【Aプロ】 松王丸 武部源蔵 戸浪 春藤玄蕃 小太郎 菅秀才 下男三助 百姓吾作 涎くり与太郎 園生の前 千代 【Bプロ】 松王丸 武部源蔵 戸浪 春藤玄蕃 小太郎 菅秀才 下男三助 百姓吾作 涎くり与太郎 園生の前 千代 | 松緑 幸四郎 孝太郎 坂東亀蔵 種太郎 秀乃介 吉之丞 橘三郎 男女蔵 東蔵 萬壽 幸四郎 染五郎 時蔵 錦吾 種太郎 秀乃介 吉之丞 橘三郎 男女蔵 高麗蔵 雀右衛門 |

みどころ

昼の部

通し狂言 菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)

松竹100年記念以来、実に30年ぶりとなる歌舞伎座での三大名作一挙上演。『菅原伝授手習鑑』は、「学問の神様」として親しまれる菅原道真公(菅丞相)の悲劇を軸に、菅丞相を取り巻く人間模様がドラマチックに描き出された大作。朝廷の権力争いの波に巻き込まれて敵味方に分かれた三つ子の兄弟の葛藤、親子の別れ、主従関係の恩愛…。宿命に翻弄される人々の姿は、初演から約280年を経た今なお観客の心を打ちます。綿密に構成されたドラマは段をまたいで登場する人物たちの思いが複雑に絡み合い、通し上演されることでより深い感動を生みます。

加茂堤

淡い恋心は禁断の恋、悲劇への序章

時は平安、梅香る春麗らかな加茂堤。醍醐天皇の弟・斎世親王の舎人の桜丸は、妻の八重とともに、天皇の病気平癒祈願に訪れた親王と、菅丞相の養女・苅屋姫の恋仲を取り持ち、牛車の中で秘かに逢引きさせます。それを丞相と敵対する時平方に怪しまれ、桜丸が争ううち…。

筆法伝授

筆法の奥義を伝授した菅丞相は…

菅丞相は、帝の命により秘伝の筆法を伝授するため館に籠ると、旧臣の武部源蔵を呼び出します。かつて丞相の御台所・園生の前に仕えていた腰元の戸浪と不義の仲となり勘当された源蔵は、今は寺子屋を営む浪人の身。源蔵に筆法を伝授した菅丞相は参内の勅諚を受けると…。

道明寺

木像が起こす奇蹟、親子の別れ

時平の陰謀で大宰府への流罪が決まった菅丞相。判官代輝国の計らいで立ち寄った覚寿の館では、立田の前の手筈で苅屋姫が匿われています。覚寿は丞相流罪のきっかけとなった苅屋姫を許さず折檻すると…。一方、時平の命を受けた土師兵衛と宿禰太郎親子は菅丞相の暗殺を企て…。

夜の部

通し狂言 菅原伝授手習鑑(すがわらでんじゅてならいかがみ)

車引

三つ子の争い、時平の凄み

京の都、吉田神社の近くで行き会う梅王丸と桜丸。互いの主人の苦難と身の上を嘆く二人のもとへ、時平参詣の知らせ。主人を追い落とされた恨みを晴らそうと牛車に襲いかかると、止めに出てきたのは時平の舎人・松王丸。敵味方に分かれた三兄弟が対峙、やがて藤原時平が現れて…。

賀の祝

父の祝いの宴、儚い運命

かつて菅丞相に仕えていた白太夫の70歳の誕生日に梅王丸と春、松王丸と千代、桜丸と八重の三つ子の夫婦がそろい、賀の祝いを挙げることに。準備に勤しむなか、先日の吉田神社での諍いから喧嘩を始めた梅王丸と松王丸。一方、八重が心配するなか、桜丸が姿を現すと…。

寺子屋

忠義のはざまに揺れ動く夫婦たち

寺子屋を営む武部源蔵は、菅丞相の実子・菅秀才を匿っていることが時平方に露見。その首を討てと春藤玄蕃に命じられると、寺入りしたばかりの小太郎の首を松王丸の前に差し出します。松王丸の首実検を終え、安堵する源蔵と戸浪。そこへ、千代が息子・小太郎を迎えに来て…。

続きを読む