歌舞伎文様考

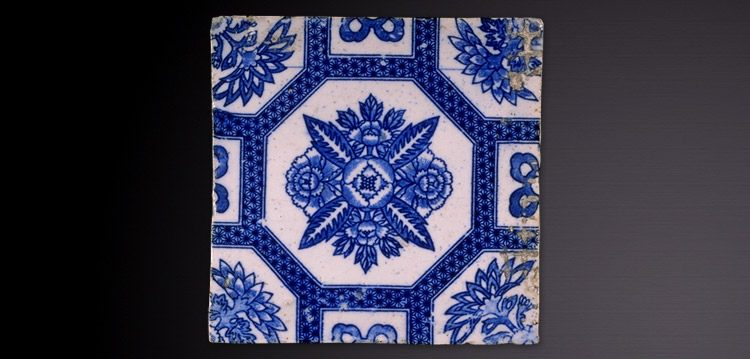

『本業染付花文敷瓦』(株)INAXライブミュージアム蔵

一枚のタイルの物語

古くはエジプト、メソポタミアの建造物にもその存在が確認されている文様。

人類が歩んで来た長い歴史の中で、文様はそれ自体が生命を持つがごとく、長く茎葉を伸ばし世界中に広がってきました。その文様の歴史に欠かせないのがタイルを中心とした陶板です。

今回はINAXのタイル博物館に所蔵されている貴重な作品の中から、『本業染付花文敷瓦』をご紹介します。

日本には平安時代から続く窯が全国にありますが、中でも愛知県の瀬戸地方は陶器と磁器の両方を生産する焼き物の里です。瀬戸では19世紀始めに有田から伝わった磁器製品を「新製(しんせい)焼」、対して平安時代から作られている陶器を「本業(ほんぎょう)焼」と呼びました。

庶民の間で陶器の食器を使う風習が定着したのは江戸時代のこと。瀬戸焼は良質で安価な磁器の食器や花器を量産し、全国に流通させました。陶磁器一般を「せともの」と呼ぶことからも、瀬戸の磁器が日本人の生活にいかに浸透したかが窺えます。一方、磁器に押され衰退した瀬戸本来の陶器「本業焼」は、建材として活路を見いだします。敷瓦とは床や地面に敷く瓦のことで、現在の床タイルの原点と言えるものです。

注目していただきたいのは、青と白を使った「染付」と呼ばれる装飾です。この装飾は、17世紀初めに大陸から有田に伝わりました。「染付」の装飾はヨーロッパでも大流行し「ブルー&ホワイト」という名前で呼ばれます。

19世紀、イギリスで産業革命が起こると、タイルの製造やプリント手法も機械化され、美しいタイルが大量に生産されました。文明開化の時代、機械化された銅板プリントのタイルが日本にもたらされると、瀬戸の陶工たちはその細かな装飾技法を、伝統的な「染付」の装飾に取り入れました。そして生まれたのが『本業染付敷瓦』です。

伝統の装飾に、積極的に新しい技法を取り入れた明治時代の陶工たち。この1枚のタイルは伝統から革新へと生活が激変した時代を物語ります。西洋諸国に追いつき、肩を並べたい。そのために新しい発想、新しい技術を求めた職人たちの魂を感じさせる作品です。

昨年11月にリニューアルした「世界のタイル博物館」では、『装飾する魂』をコンセプトに、紀元前から近・現代までの装飾タイルで彩られた空間を再現しています。装飾に魂を注ぎ込んできた人類の歴史を、1枚1枚のタイルから感じてみてはいかがでしょうか。

文:愛知県常滑市INAX ライブミュージアムものづくり工房 後藤泰男

歌舞伎文様考

バックナンバー

-

第14回 火焔文様 〜内に秘めた荒ぶる魂

『助六由縁江戸桜』では傾城揚巻が豪華な打掛を脱ぐと、真っ赤な着物に金色の豪華な火焔太鼓があしらわれ観客の目を奪います。これも火焔文様がモチーフ。

-

第13回 『源氏物語』の世界を象徴する文様

今回は「源氏車」をとりあげます。 源氏物語の世界を象徴する文様に様々な意味を読み解くと、ますます舞台を観るのが楽しみになります。

-

第12回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(2)

前回に続き、話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。

-

第11回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(1)

話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。

-

第10回 和事衣裳の文様と色彩

今回は上方和事の衣裳に注目します。荒事の衣裳とはまた違った柔らかなデザイン。その文様は人の「こころ」を映す鏡でもあります。

-

第9回 歌舞伎舞踊—物語を文様から読み解く

今回は美しい衣裳の変容で魅せる「舞踊」に注目します。変化する衣裳、そこに描かれた文様のひとつひとつには、物語を際立たせる意味がありました。

-

第8回 荒事—荒ぶる魂を現す文様

今回は江戸歌舞伎を象徴する「荒事」に注目します。荒ぶる魂がほとばしる、そのルーツを文様や勇壮な衣裳に探します。

-

第7回 旅する「唐草模様」

数千年前に生まれ、大陸を通って日本にもたらされた唐草が、歌舞伎と出会ってどのように開花したのか。衣裳や大道具の中に悠久の時間が紡ぎ出すロマンを見つけます。

-

第6回 役者紋を纏う

俳優と観客とをつなぐ架け橋として、江戸時代には世界に類を見ない文様が生まれました。役者そのものをモチーフにした「役者紋」です。

-

第5回 絢爛な衣裳を彩る文様

日本人は、文様にうつろう四季のダイナミズムや自然と暮らす人間のドラマをも盛り込みました。今回は歌舞伎の衣裳を見ながら、文様に隠された発見をご紹介します。

-

第4回 “演技する”文様

十七代・長谷川勘兵衛さんを訪ねての対話から、文様に込められた役者と道具方との息の合った舞台創り、受け継がれる文様の美を紐解きます。

-

第3回 「大道具」役者と道具方との対話

武家屋敷や御殿にはたくさんの文様が散りばめられています。様々な文様は俳優と道具方の密な関係によって歌舞伎が創られてきたことを物語ります。

-

第2回 「劇場」芝居の歴史と気分を語る文様

歌舞伎を、そして劇場を文様で読み解く新趣向の知的探訪。本日は東銀座の歌舞伎座を訪れました。

-

第1回 「序章」歌舞伎は文様のデータベース

歌舞伎の衣裳や大道具、役者紋などから様々な文様をとりあげ、江戸が生んだ最先端デザインに注目。文様に秘められた物語を発掘します。