歌舞伎文様考

江戸からの大道具創りを継承する 十七代・長谷川勘兵衛を訪ねて

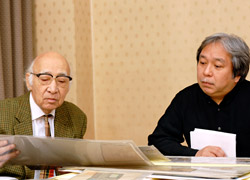

今回は、歌舞伎の大道具方を江戸時代から引き継ぎ、制作する長谷川勘兵衛さんを訪ね、貴重なお話を伺うことができました

歌舞伎大道具の祖といわれる初代は、日本橋の宮大工の息子で、江戸初期の若衆歌舞伎全盛時代に大工職として独立。これが歌舞伎の大道具師の始まりと言われています。享保年間(1716〜1735年)には、歌舞伎の大道具技術の開発に全力を注ぎ、江戸三座のすべての大道具を受け持つようになりました。その後も、八代目は大坂の廻り舞台をいち早く江戸に移入したり、明治期の十四代目は新技巧を取り入れた屋体物や仕掛け物で絢爛豪華な舞台を創り上げたりと、歌舞伎隆盛の牽引役を努めてきたのです。

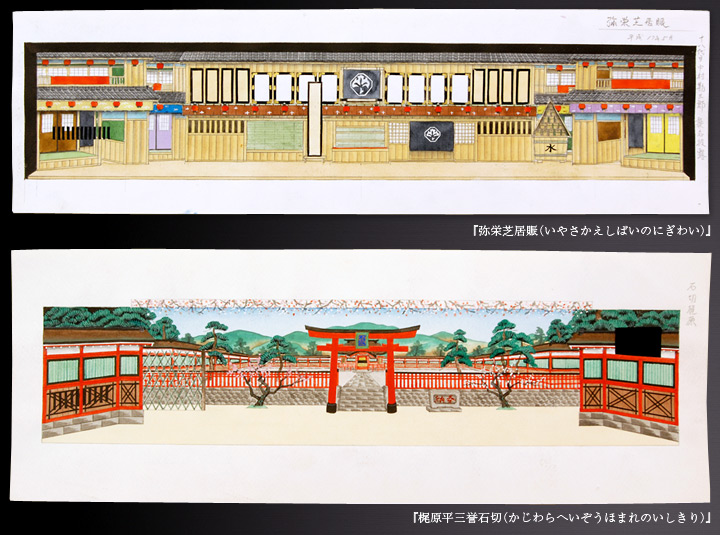

長谷川勘兵衛さんは対談の部屋に、大道具を縮尺して描いた「道具帳」を持ってきてくださいました。歴々の大道具師が直筆で描いた、いわば舞台の設計図です。

伊藤「今もこの道具帳を見て書割(かきわり※1)を描いていくんですか?」

長谷川「そうです。でも、このままではありません。出演する俳優と打ち合せをして寸法や使う文様を決めていくんですよ」

伊藤「実際の建築とは違って、歌舞伎の大道具はまさに文様づくしですね」

長谷川「出演する俳優によって、大道具の仕立ては趣向が変わりますから、厳密な決まりはないのですが、とにかく空白を残さず文様を描くのが歌舞伎の特徴だと言えるでしょうか」

見せてくださった御殿の道具帳を見ると、壁には花丸(はなのまる)や松、欄間には金色の雲が均等なリズムで描かれています。文様づくしの大道具は、それ自体がきらびやかな芸術作品です。しかし、空白をあえて創らず、背景に統一感を与えた大道具は、俳優を際立たせるという歌舞伎の精神を源とし洗練されてきたものだ、と長谷川さんはおっしゃいます。

長谷川「大道具だけではありません。歌舞伎座は客席の壁が業平格子の文様で覆われています。劇場全体が文様に包まれていることで、花道、客席の隅々まで舞台空間があたかも続いているような効果があります」

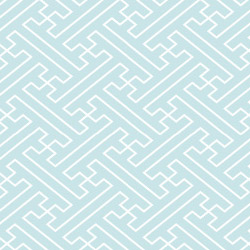

さや形文様

伊藤「大道具師が最初に描くモチーフは決まっているんですか?」

長谷川「『さや形』が多いのではないでしょうか。私自身も最初はさや形を描かせてもらったのを覚えています。これは直線の組み合わせで、広い面を埋め尽くす文様ですから、バランス感覚やスケールを掴むのにちょうどいいんでしょうね」

当代・長谷川勘兵衛も修行時代に繰り返し描いたと言う「さや形」。

「さや」は「さあや(紗綾)」の略称です。桃山・江戸時代に紗綾織が明から輸入され、地文様に使われるようになり、「さや形」と呼ばれるようになりました。由来は卍を斜めに崩した連続文様で、「菱卍」や「卍崩し」「卍繋ぎ」「雷文繋ぎ」とも呼ばれます。単純ですが斜めに連続させることで複雑でリズミカルなパターンが生まれてきます。さや形だけで使用される場合と、さや形の上に花を散らしたり、破れさや形といって部分的に文様のアクセントとして使うこともあります。かつては女性の慶事礼装用の白襟には、必ずこのさや形が使われていた、日本の文様の基本形のひとつです。

道具帳の中にも、このさや形が中央に大きく描かれている、印象深い絵がありました。『天衣紛上野初花(くもにまごううえののはつはな)』(※2)の松江邸の玄関先の佇まい、鮮やかな青色のさや形文様が、武家屋敷の懍とした表情を生みだし、舞台を引き締めています。

※1 書割(かきわり)

木製の枠に紙や布を張り、建物や風景などを描いて背景とするもの。何枚もの張物に指定の絵を描き割ることから出た名称と言われている。

※2 『天衣紛上野初花(くもにまごううえののはつはな)』

世話講談の名人・二世松林伯円の「天保六花撰」に題材をとり、河竹黙阿弥が脚色した明治十四年初演の世話狂言。典型的悪役である御数奇屋坊主の河内山宗俊を描いた段と、御家人崩れの直侍こと片岡直次郎と三千歳の追いつめられた男女の悲しい恋のストーリーが交錯する長編物語。

歌舞伎文様考

バックナンバー

-

第14回 火焔文様 〜内に秘めた荒ぶる魂

『助六由縁江戸桜』では傾城揚巻が豪華な打掛を脱ぐと、真っ赤な着物に金色の豪華な火焔太鼓があしらわれ観客の目を奪います。これも火焔文様がモチーフ。

-

第13回 『源氏物語』の世界を象徴する文様

今回は「源氏車」をとりあげます。 源氏物語の世界を象徴する文様に様々な意味を読み解くと、ますます舞台を観るのが楽しみになります。

-

第12回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(2)

前回に続き、話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。

-

第11回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(1)

話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。

-

第10回 和事衣裳の文様と色彩

今回は上方和事の衣裳に注目します。荒事の衣裳とはまた違った柔らかなデザイン。その文様は人の「こころ」を映す鏡でもあります。

-

第9回 歌舞伎舞踊—物語を文様から読み解く

今回は美しい衣裳の変容で魅せる「舞踊」に注目します。変化する衣裳、そこに描かれた文様のひとつひとつには、物語を際立たせる意味がありました。

-

第8回 荒事—荒ぶる魂を現す文様

今回は江戸歌舞伎を象徴する「荒事」に注目します。荒ぶる魂がほとばしる、そのルーツを文様や勇壮な衣裳に探します。

-

第7回 旅する「唐草模様」

数千年前に生まれ、大陸を通って日本にもたらされた唐草が、歌舞伎と出会ってどのように開花したのか。衣裳や大道具の中に悠久の時間が紡ぎ出すロマンを見つけます。

-

第6回 役者紋を纏う

俳優と観客とをつなぐ架け橋として、江戸時代には世界に類を見ない文様が生まれました。役者そのものをモチーフにした「役者紋」です。

-

第5回 絢爛な衣裳を彩る文様

日本人は、文様にうつろう四季のダイナミズムや自然と暮らす人間のドラマをも盛り込みました。今回は歌舞伎の衣裳を見ながら、文様に隠された発見をご紹介します。

-

第4回 “演技する”文様

十七代・長谷川勘兵衛さんを訪ねての対話から、文様に込められた役者と道具方との息の合った舞台創り、受け継がれる文様の美を紐解きます。

-

第3回 「大道具」役者と道具方との対話

武家屋敷や御殿にはたくさんの文様が散りばめられています。様々な文様は俳優と道具方の密な関係によって歌舞伎が創られてきたことを物語ります。

-

第2回 「劇場」芝居の歴史と気分を語る文様

歌舞伎を、そして劇場を文様で読み解く新趣向の知的探訪。本日は東銀座の歌舞伎座を訪れました。

-

第1回 「序章」歌舞伎は文様のデータベース

歌舞伎の衣裳や大道具、役者紋などから様々な文様をとりあげ、江戸が生んだ最先端デザインに注目。文様に秘められた物語を発掘します。