歌舞伎文様考

恋文をまとう“紙衣”という発想

和事を象徴する衣裳の文様に、紙衣に描かれた文字文様があります。

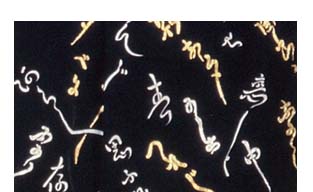

例えば『廓文章 吉田屋』で、実家から勘当されながらも愛しい恋人・夕霧に会うため廓に出向く伊左衛門が身につけた衣裳。この紙衣は、江戸時代は文字通り、書簡用の和紙を揉み、貼り合わせて仕立てました。現在では縮緬などで作られていますが、紙衣は落ちぶれた者の悲哀感を出す歌舞伎独特の衣裳です。この作品の中で伊左衛門の衣裳に綴られた文字を読み解くと、描かれているのは恋文。夕霧からもらった恋文を着物に仕立て、身につけている伊左衛門の一途な気持ちを衣裳が静かに物語っているのです。

紙衣は、古く東大寺のお水取りの装束である白紙衣の制作技法より伝えられたものと言われています。

和事の創始者と言われる元禄期の名優坂田藤十郎は、自分の芸を引き継ぐ者に紙衣を譲る“紙衣譲り”を舞台で行いました。このエピソードを聞くだけでも、紙衣が和事においていかに重要だったかがわかります。

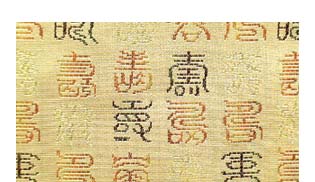

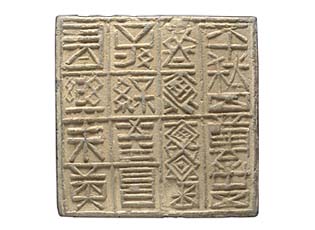

また言葉を文様とした「文字文様」は、字文とも花字文とも呼ばれますが、通常の文様としては吉祥の意味を持つものが多く使われます。例えば「寿」の文字を百種類書き分けて文様とした「百寿文」、「千秋万歳」「延年益寿」といった四文字を文様としたものも多く見られます。

手紙の文面を転写した独創的な文様のルーツは、平安時代に生まれた葦手文様にあります。日本特有の文字である「かな」が平安中期に発明されると、その仮名文字を葦の葉がなびくように描いた葦手文様が盛んに使われるようになります。こうした葦手文様は詩歌と結びつき、やがて歌の一部と関連する絵柄とともに画中に書き込まれ、もののあわれや自然感情を呼びおこす歌絵となってゆきます。この独創的な葦手文様は鎌倉時代以降、衰退しますが、葦手風の字文はその後もさまざまに考案され、判じ絵的要素や字隠しのような工夫も加わり、江戸時代まで長く展開されました。

『廓文章』伊左衛門の衣裳(部分)、紫縮緬黒縮緬文字繍紙衣仕立着付(むらさきちりめんくろちりめんもじぬいかみこじたてきつけ)。「恋しく」などの文字が読み取れる。

百寿文錦(ひゃくじゅもんにしき)。西陣織の経錦織(たてにしきおり)の古帛紗。資料提供(株)ほんぢ園(岡山市)

押型千秋万歳敷せん 前漢 長安未央宮出土 資料提供:INAX世界のタイル博物館

歌舞伎文様考

バックナンバー

-

第14回 火焔文様 〜内に秘めた荒ぶる魂

『助六由縁江戸桜』では傾城揚巻が豪華な打掛を脱ぐと、真っ赤な着物に金色の豪華な火焔太鼓があしらわれ観客の目を奪います。これも火焔文様がモチーフ。

-

第13回 『源氏物語』の世界を象徴する文様

今回は「源氏車」をとりあげます。 源氏物語の世界を象徴する文様に様々な意味を読み解くと、ますます舞台を観るのが楽しみになります。

-

第12回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(2)

前回に続き、話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。

-

第11回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(1)

話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。

-

第10回 和事衣裳の文様と色彩

今回は上方和事の衣裳に注目します。荒事の衣裳とはまた違った柔らかなデザイン。その文様は人の「こころ」を映す鏡でもあります。

-

第9回 歌舞伎舞踊—物語を文様から読み解く

今回は美しい衣裳の変容で魅せる「舞踊」に注目します。変化する衣裳、そこに描かれた文様のひとつひとつには、物語を際立たせる意味がありました。

-

第8回 荒事—荒ぶる魂を現す文様

今回は江戸歌舞伎を象徴する「荒事」に注目します。荒ぶる魂がほとばしる、そのルーツを文様や勇壮な衣裳に探します。

-

第7回 旅する「唐草模様」

数千年前に生まれ、大陸を通って日本にもたらされた唐草が、歌舞伎と出会ってどのように開花したのか。衣裳や大道具の中に悠久の時間が紡ぎ出すロマンを見つけます。

-

第6回 役者紋を纏う

俳優と観客とをつなぐ架け橋として、江戸時代には世界に類を見ない文様が生まれました。役者そのものをモチーフにした「役者紋」です。

-

第5回 絢爛な衣裳を彩る文様

日本人は、文様にうつろう四季のダイナミズムや自然と暮らす人間のドラマをも盛り込みました。今回は歌舞伎の衣裳を見ながら、文様に隠された発見をご紹介します。

-

第4回 “演技する”文様

十七代・長谷川勘兵衛さんを訪ねての対話から、文様に込められた役者と道具方との息の合った舞台創り、受け継がれる文様の美を紐解きます。

-

第3回 「大道具」役者と道具方との対話

武家屋敷や御殿にはたくさんの文様が散りばめられています。様々な文様は俳優と道具方の密な関係によって歌舞伎が創られてきたことを物語ります。

-

第2回 「劇場」芝居の歴史と気分を語る文様

歌舞伎を、そして劇場を文様で読み解く新趣向の知的探訪。本日は東銀座の歌舞伎座を訪れました。

-

第1回 「序章」歌舞伎は文様のデータベース

歌舞伎の衣裳や大道具、役者紋などから様々な文様をとりあげ、江戸が生んだ最先端デザインに注目。文様に秘められた物語を発掘します。