歌舞伎文様考

伝統と革新が融合して誕生するクリエーション

祈祷師のお告げによって美濃の国の軍隊の総大将となる木村駄目助左衛門は、敵国・尾張で捕らえられ、濃姫の侍女となった愛陀姫に密かに心を寄せています。織田軍を攻め、見事勝利を手にした駄目助左衛門。しかし彼は愛陀姫への想いから織田軍の捕虜を解放するよう国主斉藤道三に懇願します。それは後に裏切りとされ、駄目助左衛門は追いつめられていきます…

伊藤 「駄目助左衛門は美濃の国のシンボルカラーである青に浪文様の裃の下に、敵国・織田の色である赤の着物を着ていますよね。それは彼が秘める愛陀姫への想いを象徴するデザインなのですか?」

ひびの 「そうです。青の下に赤を重ねることで、心の中に愛陀を取り込んでいることを象徴させました」

伊藤 「最後、美濃の国を裏切ったと彼が断罪される場面で裃をはだけて鮮やかな赤に衣裳が転換しますが、そこにも意味を持たせた?」

ひびの 「あの場面は稽古をする中で決まったんです。私は最初、駄目助左衛門は最後まで青を貫き通そうと思っていたんです。そうすればラストシーンで愛陀姫とふたりになった時、青と赤の対比が際立つと思っていたので」

ところがそのコスチュームプランは、俳優とのやりとりで変わったのだそうです。

ひびの 「橋之助さんが、歌舞伎でこういう裁きの場面では裃をはだけることもあるけどどうしましょうか、と言ってくださったんです。どうしようか迷ったのですが、稽古でやってもらったら鮮やかな赤に変わるのがとてもいいんですよね。インパクトがあって。なので、舞台稽古2日目からプランを変えました」

従来の歌舞伎には演出家がいません。ですから俳優は演技や衣裳にも強いこだわりを持っています。俳優たちとの意見交換から、新たな発想や思ってもいない効果が生まれるのが歌舞伎の魅力だとひびのさんはおっしゃいます。

伊藤 「この作品は戦の行方と男女の恋の行方を偽祈祷師の予言が翻弄していくのが重要な軸になっていますよね。劇中、偽祈祷師の衣裳が場面ごとにどんどん仰々しいものに変わっていく。すると彼らの態度がどんどん神がかってくる」

ひびの 「祈祷師のコスチュームも歌舞伎らしいエピソードがあるんですよ。あの衣裳自体は、従来の歌舞伎衣裳にあるものをコーディネートしたのですが、場面が変わって中村福助さんの演じる祈祷師の鬘が巨大になっていきますよね」

伊藤 「あの非日常的なこしらえによって、人間の驕りや欲が煽られていく感じがしました」

ひびの 「ありがとうございます。でも、あの鬘は最初あそこまで大きくなる予定ではなかったんです」

伊藤 「そうなんですか」

ひびの 「私が福助さんと打ち合せをして出したプランは、ヨーロッパのロココ調のようなテイストのものだったんです。貴族がかぶっているような。でも出来上がったものを見たら、ひとまわり大きくて(笑)。最初はどうしようか…と正直思いました」

伊藤 「そのまま採用したのはなぜですか?」

ひびの 「福助さんと相談をする中で、この仰々しいほどに大きな鬘のほうが面白い!となったんです。実際に稽古でつけていただいたら、あの鬘を被ると芝居がどんどん大きくなっていったんですよね。歌舞伎の仕事ではそういう不思議な奇蹟がたくさん起こるんです」

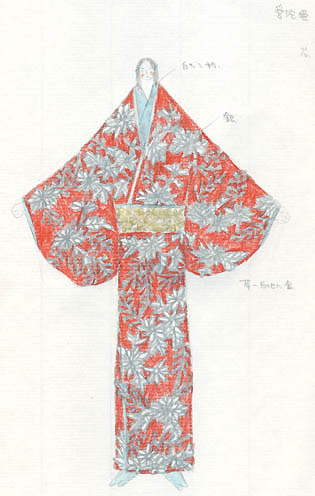

ひびのさんが描いた、愛陀姫の衣裳デザイン画

ひびのさんが描いた、木村駄目助左衛門の衣裳デザイン画

歌舞伎文様考

バックナンバー

-

第14回 火焔文様 〜内に秘めた荒ぶる魂

『助六由縁江戸桜』では傾城揚巻が豪華な打掛を脱ぐと、真っ赤な着物に金色の豪華な火焔太鼓があしらわれ観客の目を奪います。これも火焔文様がモチーフ。

-

第13回 『源氏物語』の世界を象徴する文様

今回は「源氏車」をとりあげます。 源氏物語の世界を象徴する文様に様々な意味を読み解くと、ますます舞台を観るのが楽しみになります。

-

第12回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(2)

前回に続き、話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。

-

第11回 特別対談 ゲスト:ひびのこづえさん(1)

話題の作品の衣裳を手がけ続けてきたコスチューム・アーティストのひびのこづえさんと、東京藝術大学先端芸術表現科教授の伊藤俊治さんとの対談です。

-

第10回 和事衣裳の文様と色彩

今回は上方和事の衣裳に注目します。荒事の衣裳とはまた違った柔らかなデザイン。その文様は人の「こころ」を映す鏡でもあります。

-

第9回 歌舞伎舞踊—物語を文様から読み解く

今回は美しい衣裳の変容で魅せる「舞踊」に注目します。変化する衣裳、そこに描かれた文様のひとつひとつには、物語を際立たせる意味がありました。

-

第8回 荒事—荒ぶる魂を現す文様

今回は江戸歌舞伎を象徴する「荒事」に注目します。荒ぶる魂がほとばしる、そのルーツを文様や勇壮な衣裳に探します。

-

第7回 旅する「唐草模様」

数千年前に生まれ、大陸を通って日本にもたらされた唐草が、歌舞伎と出会ってどのように開花したのか。衣裳や大道具の中に悠久の時間が紡ぎ出すロマンを見つけます。

-

第6回 役者紋を纏う

俳優と観客とをつなぐ架け橋として、江戸時代には世界に類を見ない文様が生まれました。役者そのものをモチーフにした「役者紋」です。

-

第5回 絢爛な衣裳を彩る文様

日本人は、文様にうつろう四季のダイナミズムや自然と暮らす人間のドラマをも盛り込みました。今回は歌舞伎の衣裳を見ながら、文様に隠された発見をご紹介します。

-

第4回 “演技する”文様

十七代・長谷川勘兵衛さんを訪ねての対話から、文様に込められた役者と道具方との息の合った舞台創り、受け継がれる文様の美を紐解きます。

-

第3回 「大道具」役者と道具方との対話

武家屋敷や御殿にはたくさんの文様が散りばめられています。様々な文様は俳優と道具方の密な関係によって歌舞伎が創られてきたことを物語ります。

-

第2回 「劇場」芝居の歴史と気分を語る文様

歌舞伎を、そして劇場を文様で読み解く新趣向の知的探訪。本日は東銀座の歌舞伎座を訪れました。

-

第1回 「序章」歌舞伎は文様のデータベース

歌舞伎の衣裳や大道具、役者紋などから様々な文様をとりあげ、江戸が生んだ最先端デザインに注目。文様に秘められた物語を発掘します。