公演情報詳細

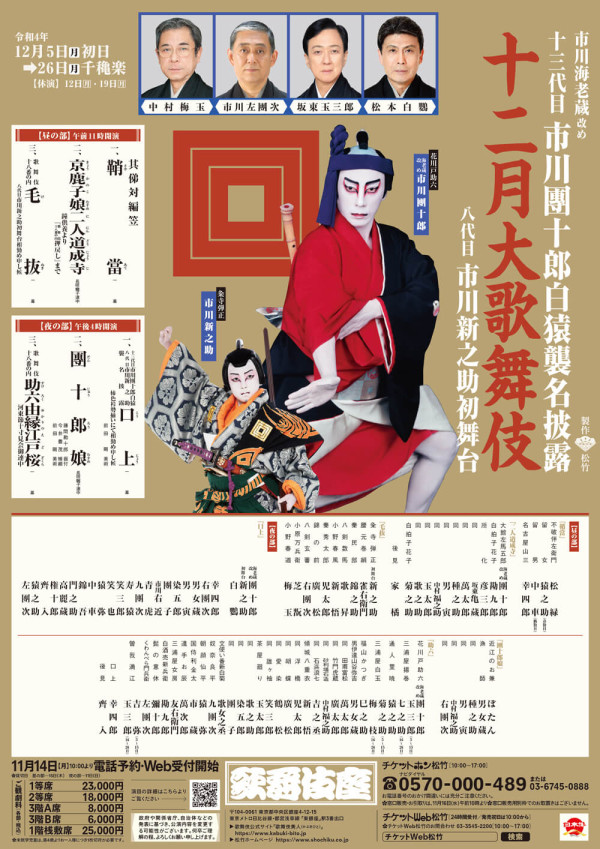

市川海老蔵改め十三代目 市川團十郎白猿襲名披露 | ||

十二月大歌舞伎 | 八代目 | 市川新之助初舞台 |

当公演は終了いたしました。

2022年12月5日(月)~26日(月)

劇場:歌舞伎座

チケット不正転売に対する取り組みと協力のお願い

チラシ裏面

襲名披露狂言チラシはこちら

新型コロナウイルス感染拡大防止および感染予防対策について

イベント開催時のチェックリストおよび感染防止策のチェックリスト

イヤホンガイドのご案内(字幕ガイドは貸出停止中)

お食事予約のご案内

送迎ハイヤープランのご案内

演目と配役

昼の部

其俤対編笠

一、鞘當(さやあて)

| 不破伴左衛門 留女 留男 名古屋山三 | 松緑 猿之助(奇数日) 中車(偶数日) 幸四郎 |

二、京鹿子娘二人道成寺(きょうかのこむすめににんどうじょうじ)

鐘供養より『歌舞伎十八番の内 押戻し』まで

| 大館左馬五郎 白拍子花子 所化 同 同 同 同 同 同 同 白拍子花子 後見 | 海老蔵改め團十郎 勘九郎 彦三郎 坂東亀蔵 萬太郎 種之助 男寅 中村福之助 玉太郎 歌之助 菊之助 家橘 |

三、歌舞伎十八番の内 毛抜(けぬき)

八代目市川新之助初舞台相勤め申し候

| 粂寺弾正 腰元巻絹 秦民部 八剣数馬 小野春風 秦秀太郎 錦の前 八剣玄蕃 小原万兵衛 小野春道 | 初舞台新之助 雀右衛門 錦之助 歌昇 新悟 児太郎 廣松 右團次 芝翫 梅玉 |

夜の部

十三代目市川團十郎白猿

一、 八代目市川新之助 襲名披露 口上(こうじょう)

柿色裃勢揃いにて相勤め申し候

| 海老蔵改め團十郎 初舞台新之助 白鸚 幸四郎 右團次 男女蔵 男寅 染五郎 團子 市川右近 青虎 九團次 寿猿 笑三郎 笑也 猿弥 中車 錦吾 門之助 高麗蔵 権十郎 齊入 猿之助 左團次 |

二、團十郎娘(だんじゅうろうむすめ)

| 近江のお兼 漁師 同 同 同 同 | ぼたん 男女蔵 種之助 男寅 中村福之助 右團次 |

三、歌舞伎十八番の内 助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)

河東節十寸見会御連中

| 花川戸助六 三浦屋揚巻 通人里暁 三浦屋白玉 福山かつぎ 男伊達山谷弥吉 同 田甫富松 同 竹門虎蔵 同 砂利場石造 同 石浜浪七 傾城八重衣 同 浮橋 同 胡蝶 同 愛染 同 誰ヶ袖 茶屋廻り 同 同 同 文使い番新白菊 奴奈良平 朝顔仙平 国侍利金太 遣手お辰 三浦屋女房 白酒売新兵衛 髭の意休 くわんぺら門兵衛 曽我満江 口上 後見 | 海老蔵改め團十郎 玉三郎(5~15日) 七之助(16~26日) 猿之助 菊之助(5~15日) 梅枝(16~26日) 巳之助 男女蔵 萬太郎 廣太郎 中村福之助 吉之丞 新悟 児太郎 廣松 鶴松 笑三郎 玉太郎 歌之助 染五郎 團子 歌女之丞 九團次 猿弥 市蔵 萬次郎 友右衛門 勘九郎 彌十郎 左團次 吉弥(5〜15日) 玉三郎(16〜26日) 幸四郎 齊入 |

みどころ

昼の部

一、鞘當(さやあて)

江戸歌舞伎の美学を凝縮した華やかなひと幕

桜が満開の吉原仲之町。雲に稲妻模様の着物の不破伴左衛門と、雨に濡れ燕模様の着物の名古屋山三がやってきます。二人はすれ違う際に刀の鞘が当たったことから斬り合いとなりますが…。

歌舞伎ならではの様式美あふれるひと幕。華やかな廓風情漂う舞台をお楽しみください。

二、京鹿子娘二人道成寺(きょうかのこむすめににんどうじょうじ)

女方舞踊の大曲と、勇壮な押戻し

鐘供養が執り行われている春爛漫の道成寺に、花子と名のる二人の白拍子が現れます。鐘を拝むために奉納の舞を踊る花子ですが、実は恋の恨みから蛇体となって道成寺の鐘を焼いた清姫の怨霊。その本性を現すと、勇猛な大館左馬五郎が登場し、怨霊の前に立ちはだかります。

白拍子花子の華やかな踊りから一転、後半では新團十郎演じる左馬五郎が、怨霊を退散させるために花道から本舞台へと押戻します。歌舞伎舞踊屈指の大曲と、荒事の力強さをご堪能ください。

三、歌舞伎十八番の内 毛抜(けぬき)

粂寺弾正が活躍するおおらかな歌舞伎十八番

小野小町の子孫、春道の屋敷。家宝である小町の短冊が盗み出されたうえ、姫君錦の前は原因不明の病にかかり伏せっています。そこへ、姫君の許婚である文屋豊秀の家臣粂寺弾正が様子をうかがいにやって来ます。髪の毛が逆立つ姫の奇病を見た弾正は、手にした毛抜がひとりでに踊り出したことから、姫の奇病の仕掛けを見破り…。

歌舞伎十八番の一つで、二世團十郎が寛保2(1742)年に大坂で演じた『雷神不動北山櫻』のなかのひと幕。豪快な荒事の演技のなかにおおらかさも感じられる作品です。このたびは八代目新之助が成田屋最年少で粂寺弾正を勤める、明るく華やかでユーモアたっぷりの荒事のひと幕にご期待ください。

夜の部

十三代目市川團十郎白猿

一、八代目市川新之助 襲名披露 口上(こうじょう)

歴史的な大名跡襲名を寿ぐ

舞台上に、裃姿の俳優がそろい、一人ひとりよりお祝いの口上が述べられます。今回は「團十郎茶」とも呼ばれ、市川團十郎家の色である「柿色」の裃にて勢ぞろいいたします。十三代目市川團十郎白猿、八代目市川新之助より、ご来場の皆様へ、このたびの襲名披露のご挨拶を申し上げます。

二、團十郎娘(だんじゅうろうむすめ)

力強くもたおやかな娘が魅せる舞踊

近江八景の一つの琵琶湖のほとりに暮らすお兼は、その美しい見目からは思いも寄らず、力自慢で評判の娘。暴れ馬を手なずけ、やがて、切ない恋心を近江の名所にかけて明かすと、田舎娘らしい純朴な姿を垣間見せていきます。

『團十郎娘』は、文化10(1813)年に七世團十郎により初演された所作事で、『近江のお兼』や『晒女』とも呼ばれます。市川團十郎家所縁の、趣向に富んだ楽しい舞踊をご覧に入れます。

三、歌舞伎十八番の内 助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)

江戸一の男伊達が魅せる晴れやかな舞台

花川戸助六は、江戸一番の男伊達。桜が咲き誇る吉原仲之町では、助六が姿を現すと花魁たちが競って吸い付け煙草を渡すほどの人気振りです。助六は恋仲の花魁・揚巻に言い寄る髭の意休に喧嘩を仕掛け、その手下たちを一蹴すると、白酒売新兵衛に姿を変えた兄の十郎に呼び止められます。実は助六は、紛失した源氏の宝刀・友切丸を探す曽我五郎で、夜ごと吉原に現れては喧嘩を仕掛け、相手の刀を見定めていたのです。そこへ編み笠を被った侍が揚巻に伴われてやって来ると…。

絢爛豪華に繰り広げられる江戸歌舞伎の華。河東節の演奏による助六の花道の出端から幕切れまで目が離せません。粋でいなせな男伊達・花川戸助六を新團十郎が勤めます。襲名披露狂言ならではの顔ぶれがそろう賑やかなひと幕にご期待ください。

続きを読む